想象一下,如果人類能像大自然中的閃電一樣,將空氣中的氮氣直接轉化為氨——這種重要的清潔能源載體,同時還是支撐全球糧食生產的關鍵化學品,那該有多酷?

最近,一項發表在《德國應用化學》(Angewandte Chemie)上的研究,讓這一愿景離現實更近了一步。

澳大利亞悉尼大學和中國浙江大學的科學家們受閃電啟發,利用等離子體技術模擬閃電的“空氣活化”能力,共同開發出了一種高效、環保的“綠氨”合成方法。

在自然界中,閃電的巨大能量可以瞬間將空氣中的氮氣(N?)和氧氣(O?)結合,生成氮氧化物(NO?)。這些NO?隨雨水進入土壤,被微生物轉化為植物可吸收的氨(NH?)。

圖說:自然界中的閃電 來源:Technology Networks 氨除了是化肥的主要原料之外,還是一種強有力的零碳燃料。由于其在儲存和運輸方面的明顯優勢,氨正在從最傳統的農業化肥領域向船舶未來燃料領域拓展。 該行業約占全球溫室氣體排放量的3%。迫于減排壓力,國際能源機構(IEA)發表的《2020能源展望》報告顯示,預計到2060年將有60% 以上的新船使用氨或氫燃料。 而且,氨可以通過“裂解”來分離氫分子,從而獲取氫氣,這意味著它可以作為有效的氫能載體和來源,甚至成為儲存和運輸氫氣的有效方式。 然而,工業上生產氨的“哈伯-博世法”卻需要高溫(400–500°C)、高壓(200–300大氣壓),并消耗全球約1-2%的能源,同時還會排放大量CO?。 目前,全球90%的氨生產依賴于哈伯-博施法。科學家們一直在尋找更溫和、更清潔的制氨方式,比如電解水制氫,再與從空氣中分離的氮氣進行結合制出“綠氨”。 “我們需要一種低成本、分散且可擴展的綠氨。”首席研究員、 悉尼大學化學與生物分子工程學院和凈零研究所的PJ Cullen教授說道。他的團隊已經致力于綠色氨的生產六年了。 而閃電的自然過程則為研究人員提供了一種新的靈感——如果能用人工等離子體(類似閃電的帶電氣體)活化空氣,再用電催化技術將其轉化為氨,豈不是既高效又環保? “在這項研究中,我們成功開發出一種方法,可以利用電力將空氣轉化為氣態氨。這朝著我們的目標邁出了一大步。” Cullen教授表示。

圖說:用于啟動綠氨生產過程的等離子柱

來源:PJ Cullen

研究團隊設計了一套“等離子體-電催化”系統,將空氣直接轉化為氨。整個過程分為兩個關鍵階段:等離子體活化空氣與電催化還原。

首先,研究人員使用非熱等離子體(NTP)轟擊空氣,模擬閃電的作用。在高壓電場作用下,氣體分子(N?和O?)被電離,形成高能電子、離子和自由基。

氮氣(N?)的化學鍵被直接“劈開”,與氧氣結合生成高活性氮氧化物(NO?,包括NO和NO?)。

相比傳統方法,這一步無需分離氮氣和氧氣,直接利用空氣即可,大大降低成本。

通過調整電壓、氣體流速和放電頻率,團隊找到了NO?生成效率最高的條件,確保后續步驟的原料充足。

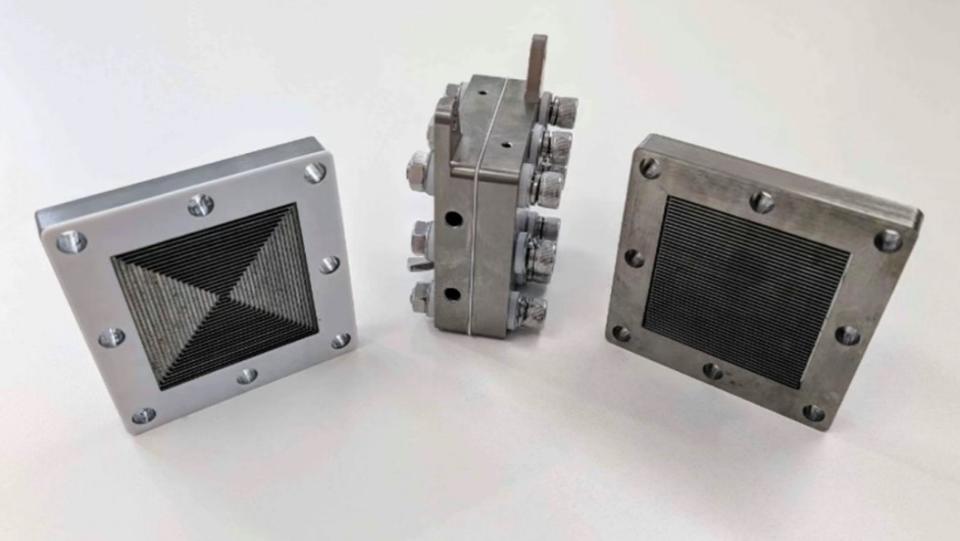

然后,該團隊將這些激發的分子送入電催化反應器——一個看似不起眼的銀盒子,通過電化學方式將激發的分子轉化為氨。

圖說:用于轉化氨氣的膜式電催化反應器

來源:PJ Cullen

在這一步中,研究團隊還開發出一種基于銅的新型催化劑——富含氧空位的Fe?O?納米顆粒負載銅(Fe?O? NPs/Cu)。

純銅片(P-Cu)被放入氧等離子體反應器,高能氧離子轟擊銅表面,形成氧化銅(Cu?O)并引入大量氧空位(OVs)。

將等離子體處理后的Cu?O浸入鐵鹽(如Fe(NO?)?)溶液,氧空位和Cu?/Cu2?的電子效應使Fe3?緊密吸附在表面,形成Fe-O-Cu鍵。

在氮氣保護下加熱,Fe3?轉化為超細Fe?O?納米顆粒(<10 nm),均勻分布在銅表面。此時,氧空位被完美保留,成為后續催化反應的活性中心。

這些氧空位就像“化學陷阱”,能牢牢抓住NO?分子,并通過電催化將其一步步還原為NH?。

研究人員將催化劑作為陰極(還原電極),鉑片作為陽極,中間用質子交換膜隔開,搭建起了電催化反應裝置。

當含NO?的氣體通入陰極室,就會在電場驅動下發生還原反應——NO?分子吸附在催化劑的氧空位上,接受電子和質子(H?),逐步氫化為NH?。

實驗結果顯示,在300 mA電流下,法拉第效率接近100%,這意味著幾乎所有電子都用于生成氨,幾乎沒有浪費;產氨速率高達628 nmol·s?1·cm?2,比普通銅催化劑高出一個數量級。

此外,傳統電催化制氨通常在水溶液中進行,產物是NH??(銨離子),需要額外步驟提取氨。

而這項技術直接生成氣態NH?,可以用多孔材料(如金屬有機框架,MOFs)進行高效分離和捕獲,以供進一步利用。

Cullen教授認為,該實驗成果標志著綠氨生產進入了一個新的階段。

新方法可在常溫常壓下運行,避免了大量碳排放,且可將NO?完全轉化為氨,無污染副產物,其電催化過程也可以與太陽能、風能等可再生能源結合。

“不過,為了創造更完整的可持續氨生產解決方案,我們仍然需要提高電催化反應器組件的能源效率。” Cullen教授表示。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9