人工智能(AI)不只是“吃電怪獸”,也是能源轉型和效率提升的核心工具。能源與AI已形成相互賦能、共生耦合關系。

在“Energy for AI”與“AI for Energy”的雙向奔赴上,有些企業的“AI+能源”已形成王炸組合。

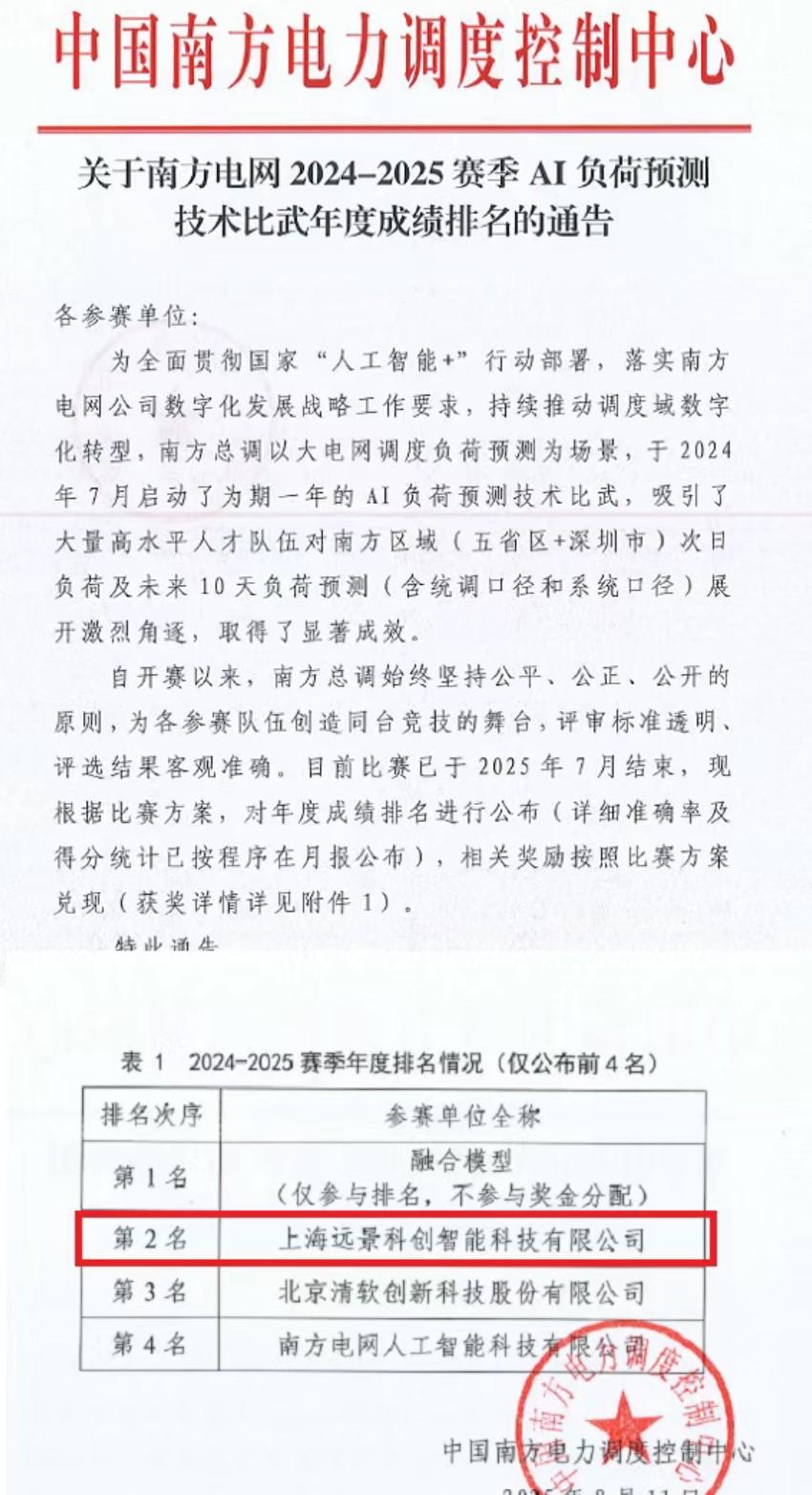

近日,南方電網發布《關于2024-2025賽季AI負荷預測技術比武年度成績排名的通告》。《通告》顯示,遠景智能公司以綜合得分排名第一的成績奪得冠軍。

《通告》表示,為全面貫徹國家“人工智能+”行動部署,落實南方電網公司數字化發展戰略工作要求,持續推動調度域數字化智能化轉型,南網總調以大電網調度負荷預測為場景,于2024年7月啟動了為期一年的AI負荷預測技術比武,吸引了大量高水平人才隊伍對南方區域(五省區+深圳市)次日負荷及未來10天負荷預測(含統調口徑和系統口徑)展開激烈角逐,取得了顯著成效。

與遠景智能一同獲得優異表現的參賽隊伍還有北京清軟創新公司,南方電網人工智能公司,分別獲得第二和第三名。

《通告》中,排在第一的“融合模型”由南方電網通過一定算法動態融合表現優異的隊伍預測結果得到,非實際參賽廠家。

這個比賽的含金量還是很高的,參賽隊伍實力都很強,既有能源電力企業,也有高校和科研院所,還有人工智能和軟件公司,甚至還包括南網旗下的人工智能公司。

比如獲得第二名的清軟創新科技公司,成立于2005年,創始人及核心管理與技術人才團隊來自清華、北大、西安交大等國內知名高校,是一家專業從事電力系統負荷預測決策軟件及其相關咨詢業務的高新技術企業。

該公司主要在電力市場、電網調度、電力規劃、電力營銷的負荷分析預測決策領域為客戶提供軟件產品及咨詢服務。

獲得第三名的南方電網人工智能科技有限公司由南網數字電網研究院公司全資持股,專注電力領域人工智能技術研發與應用。公司承擔電力人工智能核心技術裝備供應、基礎設施賦能服務以及人工智能與能源融合解決方案開發,業務涵蓋電力系統調度智能化、負荷預測優化、設備智能運維等核心場景。

2023年9月,該公司發布自主可控電力大模型創新平臺,構建覆蓋智能創作、設備巡檢、電力調度等七大場景的AI應用體系 。2024年開展類腦架構設備采購和人形機器人關鍵技術研究,同時在貴陽、廣州等地實施算力服務器運輸安裝調試及維保服務項目。

獲得第一名的遠景智能也來頭不小,它隸屬于全球領先的綠色科技企業遠景科技集團,其全球最大的智能物聯操作系統EnOS 已接入788GW能源資產,相當于全球新能源裝機容量的四分之一。

筆者查詢資料獲悉,遠景智能在類似比賽中,多次獲得冠軍。

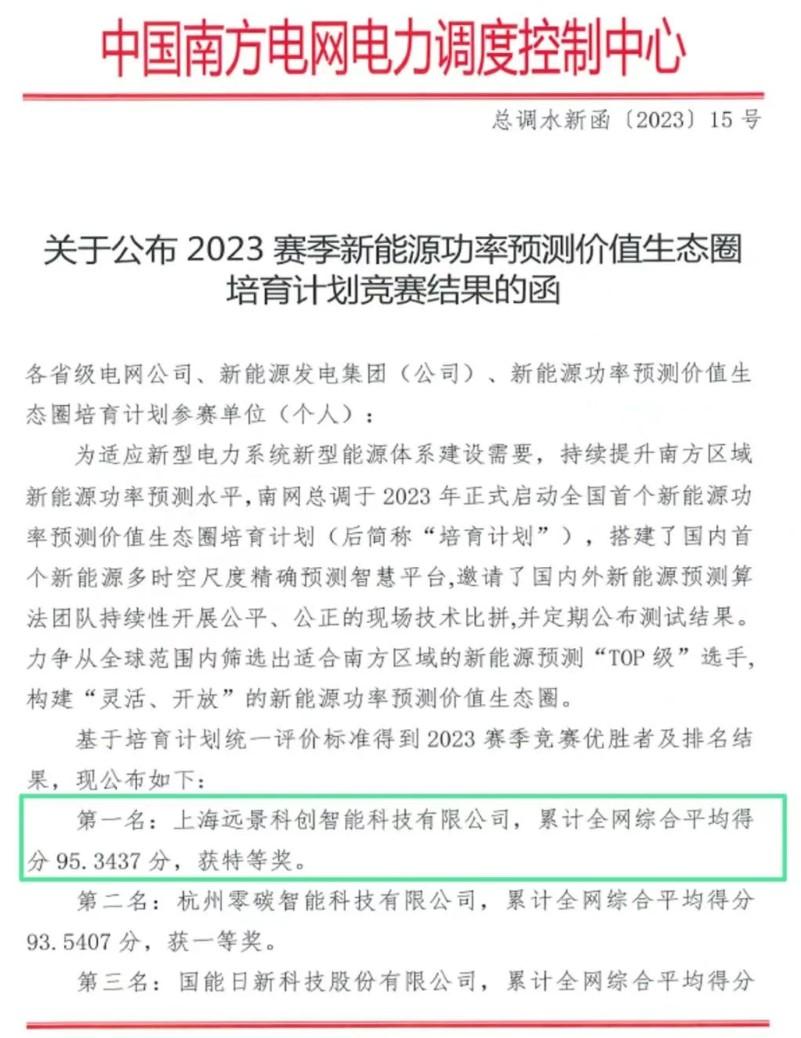

根據2023年南方電網發布的《關于公布 2023 賽季新能源功率預測價值生態圈培育計劃競賽結果的函》,在新能源發電功率預測生態圈培育計劃參賽隊伍中,遠景智能以累計全網綜合平均得分95.3437分,排第一名,獲比賽特等獎。

南方電網表示,比賽邀請了國內外新能源預測算法團隊持續性開展公平、公正的現場技術比拼,力爭從全球范圍內篩選出適合南方區域的新能源預測“TOP 級”選手,構建“靈活、開放”的新能源功率預測價值生態圈。

圖說:在2024年度的負荷功率預測生態圈培育計劃中,遠景智能綜合得分處于前列。

遠景智能是在這幾次比賽中唯一一家同時獲得發電功率預測和負荷功率預測雙料冠軍的企業。也是唯一一家利用AI技術同時賦能電源端、負荷端以及電力市場的企業。

遠景通過AI賦能的新型電力系統,已覆蓋發電、電網、負荷、儲能、電站管理全鏈條的創新產品體系。

南方電網組織的系列AI負荷和功率預測技術比賽,之所以廣受業界關注,還因為比賽持續時間比較長,經歷了一個完整的年度。對于AI預測來說,長時間周期預測還是非常重要的,十來天或一兩個月的預測,意義就沒這么大,因為無法覆蓋負荷變化的各種情形和曲線,只有拉長到一年,遭遇負荷的各種峰谷周期,才能充分體現AI策略的表現。

另外,我們知道,南網覆蓋的范圍包括廣東,廣西,海南,云南,貴州五省份,并承擔香港和澳門的電力供應保障任務。這些地區的氣象、環境、負荷相差很大。

對于這些地區的負荷預測,非常考驗AI技術水平和對新能源出力的理解。這里除了有珠三角這種電力需求比較大的城市外,還要面臨這些省份不同氣候環境帶來的氣象預測。

在這些省份中,既有廣東、海南、廣西這樣的沿海省份,經常面臨臺風襲擊,這對風電的影響和波動是巨大的。

還有云南和貴州這樣的高原地帶,面臨各種極端天氣和降雨,還有極端高溫和低溫,嶺南地區有時還會下雪,這種特別寒潮將帶來額外的負荷需求。

在這樣復雜環境下,對新能源功率和負荷的預測及匹配,是對“AI+能源”組合的真正考驗。

而且這并不是模擬現實的花架子,而是真實環境的實戰。

據南方電網介紹,他們實際上已經在使用比賽預測結果,以支持實際的日常業務操作。

每個團隊報出預測結果后,南網會把這些預測結果比較好的進行融合,直接推給各個省電網的中調,供他們做每天調度計劃的參考,有時還用于實際調度運行,包括機組啟停計劃的安排。

新能源與AI正走向融合,這將帶來能源管理的根本性變化。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9