7月29日,中國長安汽車集團有限公司成立大會在重慶舉行,成為與中國一汽集團、東風汽車集團并列的第三家汽車央企,也是第一家落戶于重慶的一級央企。

至此,國資委監管、直接出資的中央企業數量增至100家。

這也是繼中國資源循環集團有限公司、中國雅江集團有限公司之后,自2024年10月以來,國務院國資委新組建的第三家中央企業。

加上7月22日掛牌成立的中國聚變能源有限公司(中核集團直屬二級單位),一年內新成立的“雙碳”領域央企已達4家,其中3家都在本月成立。

新央企密集成立,都事關新能源、循環經濟和低碳發展,折射的是國家戰略布局,根據成立大會發布的信息:

●組建中國資源循環集團,是黨中央著眼健全綠色低碳循環發展經濟體系,全面推進美麗中國建設作出的重要決策部署;

●組建中國雅江集團,是深入落實總體國家安全觀、能源安全新戰略和新時代黨的治藏方略,保障雅下水電工程順利建設運營的重要舉措;

●組建中國長安汽車集團是立足我國新能源汽車產業發展全局,加快推進汽車強國建設的一項重要舉措;

●成立中國聚變能源有限公司,是國資央企推動聚變未來產業取得的重要進展,開啟了加快建設世界一流聚變能源公司的嶄新篇章。

今年是《巴黎協定》達成10周年,也是我國宣布碳達峰碳中和目標5周年。值此之際,四家央企接連成立,釋放強烈信號,彰顯出以“國家隊”力量推進綠色低碳發展的堅定決心。

7月19日成立的雅江集團,位列央企名錄第22位,居于三峽集團和國家能源集團之間。

01 萬億資金砸向清潔能源

能源活動引起的碳排放在我國總碳排放中的比重超過75%。實現“雙碳”目標,能源電力是主戰場。

為此,我國設定了“到2030年,非化石能源消費比重達到25%左右;到2060年非化石能源消費比重達到80%以上”的目標,以及“先立后破、安全降碳”的能源方略。

四家央企主營業務均與清潔能源密切相關,合起來就是一條完整的清潔能源產業鏈:中國雅江集團、中國聚變公司位于生產環節,中國長安汽車集團位于使用環節,中國資源循環集團位于回收環節。

在我國的可再生能源結構中,水力發電量排在第一位,且相比風電、光伏,穩定性高、可調節性強,是重要的基荷電源。中國雅江集團負責建設運營的雅魯藏布江下游水電工程,總投資1.2萬億元,總裝機容量達6000萬千瓦,相當于三峽水電站的3倍,年發電量約3000億千瓦時,能滿足全國3%用電需求,每年能減少9000萬噸的煤炭消耗;

作為新能源和前沿顛覆性技術之一,核聚變被認為是解決人類能源和碳排放問題的一種“終極方案”。早在20世紀80年代,我國就確立了“熱堆-快堆-聚變堆”核能“三步走”發展總戰略。中國聚變公司新增注冊資本114.69億元,將按照先導實驗堆、示范堆、商用堆“三步走”發展階段,最終實現聚變能商業化應用的任務目標;

新能源汽車是我國重點發展的戰略性新興產業之一,也是新質生產力的重要方向。在新能源乘用車滲透率突破50%的當下,“國家隊”怎能缺席?中國長安汽車集團注冊資本200億元,解答去年國資委提出的“國有新能源車企不如特斯拉,不如比亞迪”之難題,實現今年國資委提出的“打造戰略先進、創新領先、治理高效、功能突出的智能網聯新能源汽車頭部企業”之目標;

伴隨我國新能源產業的快速發展,不斷增加的動力電池、光伏組件、風機葉片等固廢問題日益突出,大規模“退役潮”即將到來。中國資源循環集團注冊資本100億元,面向有色金屬、動力電池、新能源器件等業務板塊,打造全國性、功能性資源回收再利用平臺,挖掘能源資源“第二礦山”。

說完能源安全,我們再看下碳減排。

水電、核聚變等清潔能源的開發,可以減少煤炭等化石能源的使用。近日,國家發展改革委修訂印發的《固定資產投資項目節能審查和碳排放評價辦法》,專門將煤炭消費控制和壓減要求納入節能審查范疇。

新能源汽車的發展,可以推進交通運輸領域深度降碳。在“雙碳”目標推動下,各大車企紛紛發布了碳中和目標,而布局新能源產品是最重要的路徑。長安汽車確立了“2027年碳達峰、2045年碳中和”目標,計劃到2025年新能源汽車銷量占比達到35%,2030年占比60%。

再生材料的使用,不僅能緩解初級資源開采的生態環境壓力,還能通過循環利用,降低產品全生命周期的碳排放。相關數據顯示,基于廢鋼的電弧爐法碳排放僅為高爐-轉爐法、直接還原鐵-電弧爐法的28%、40%;相對原鋁,再生鋁生產能耗、碳排放均降低95%以上。

值得一提的是,歐盟《電池與廢電池法規》不僅設定了碳足跡披露、性能等級、最高碳足跡閾值“三件套”,還對廢舊電池回收率、再生材料使用比例提出明確要求,如鈷、鉛、鋰、鎳再生材料使用比重2031年底分別達到16%、85%、6%、6%,2036年底達到26%、85%、12%、15%。

02 能源央企的“新能源局”

2021年,國資委印發了《關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》,要求中央企業在推進國家碳達峰、碳中和中發揮示范引領作用。在此要求下,能源央企紛紛開辟新能源賽道。

如中國石化于2022年9月提出加快打造“中國第一氫能公司”,聚焦氫能交通和綠氫煉化兩大領域,并入股了海德明能等綠氫制取和利用企業。

在這批新成立的央企中,也處處可見傳統能源央企的身影:

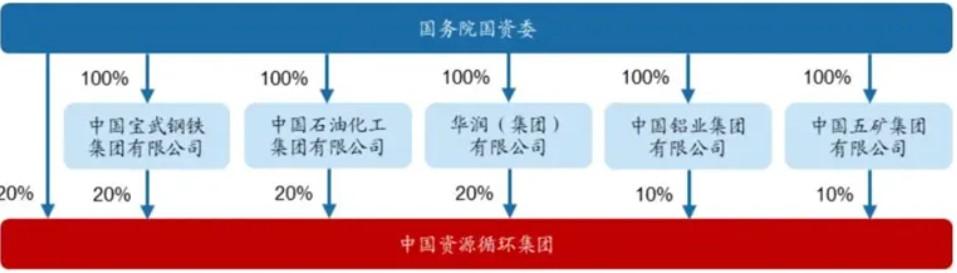

中國石化集團是中國資源循環集團的股東之一,主要負責廢塑料回收及循環利用。中國石化此舉,不僅節省了石油資源,還可通過廢塑料煉油等先進技術,將“白色垃圾”變為“白色油田”。

圖為中國資源循環集團股東結構

中國石油集團也積極搶占核聚變“先機”,通過入股兩大關鍵公司,實現戰略卡位。

2024年,中國石油集團旗下昆侖資本增資了聚變新能(安徽)有限公司(中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所磁約束核聚變領域唯一成果轉化平臺),持股20%。

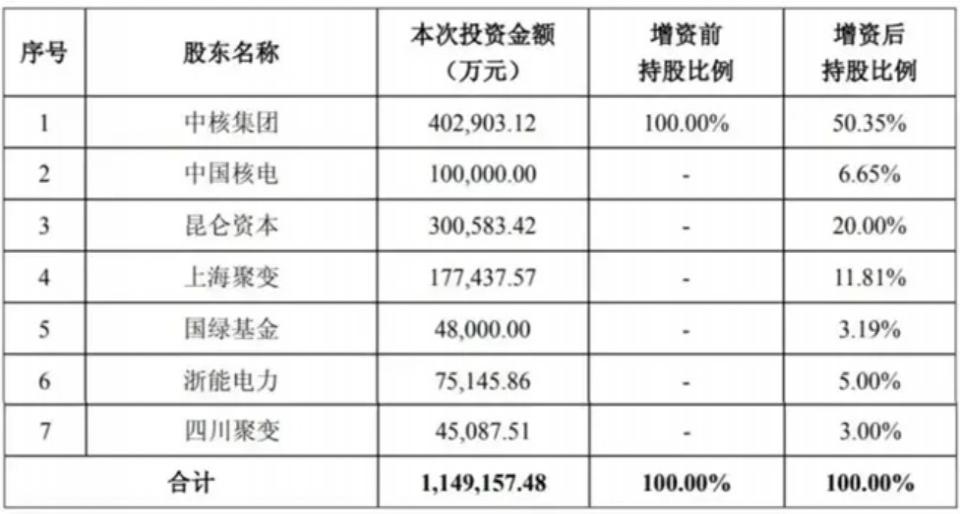

在中國聚變公司股東結構中,昆侖資本以30.06億元、20%持股成為第二大股東,僅次于中核集團的40.29億元、50.35%持股。

圖為中國聚變公司股東結構。

中國能建、中國電建則是中國雅江集團的重要股東。

03 百萬“綠領”人才缺口

中央企業不僅在國家戰略中扮演著重要的角色和作用,還以其規模大、范圍廣等特點,提供了海量的就業崗位。

近年來,“綠領”(節能環保、清潔能源等綠色職業從業者)興起。國家接連成立的“雙碳”類央企以及傳統能源央企的綠色低碳轉型,帶來了新的就業機會,進一步推動了人才需求的增長。

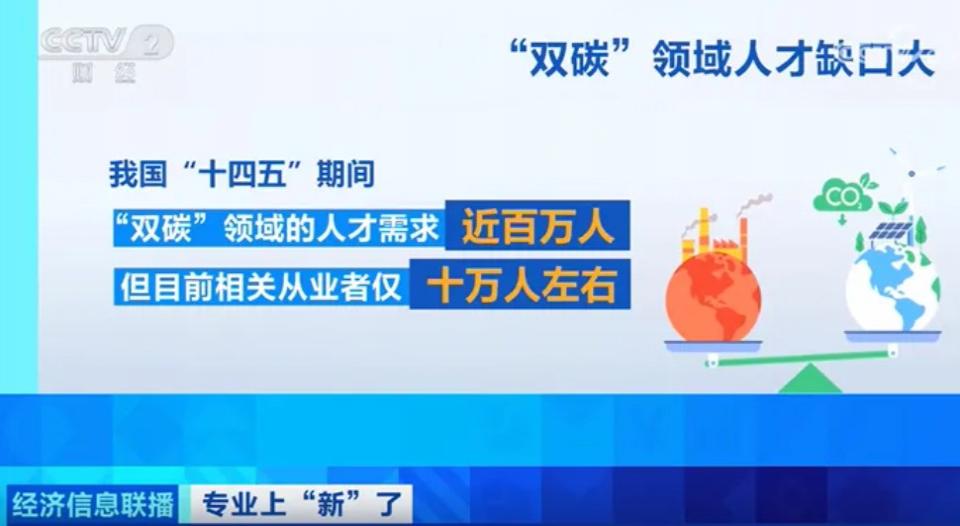

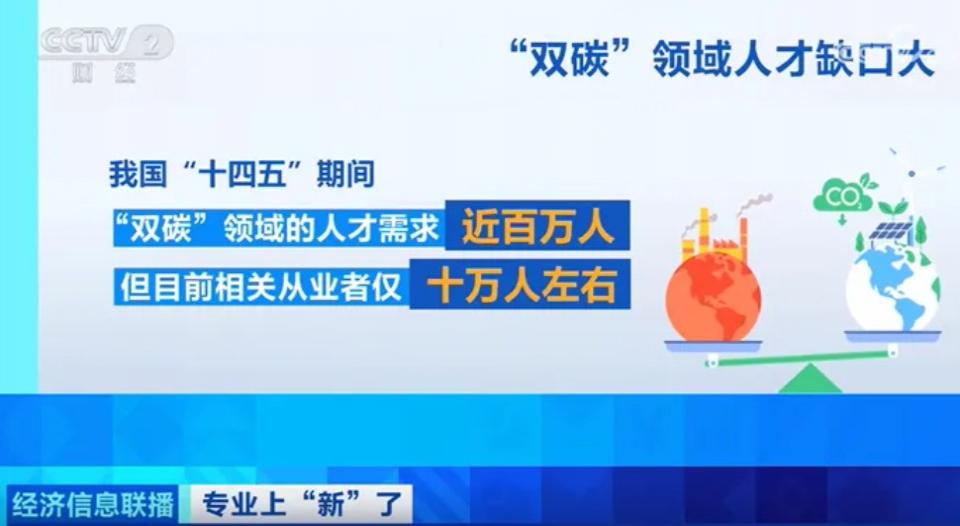

數據顯示,“十四五”期間,我國“雙碳”領域的人才需求近百萬人,但目前相關從業者僅十萬人左右,存在較大的缺口。

這一巨大的供需缺口,催生了“碳儲科學與工程”(2021年增設)、“生物質能源與材料”(2021年增設)、“電動載運工程”(2022年增設)等新興“碳”專業。

《普通高等學校本科專業目錄(2025年)》增設了“碳中和科學與工程”專業,并在北京師范大學、北京科技大學和昆明理工大學3所高校率先獲批設立。

伴隨國家“雙碳”戰略的深入推進,“雙碳”類央企正成為越來越多求職者的理想選擇。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9