近年來,中國光伏產業憑借技術創新和規模優勢,已占據全球產業鏈供應鏈核心位置。

與此同時,歐美市場則正通過一系列貿易政策,不斷加高針對中國光伏產品的壁壘。

最近,歐美對于中國光伏的貿易限制措施可謂變本加厲。

美國擬撤銷此前實施的東南亞關稅豁免,并可能對2022-2024年豁免期間的進口產品追繳高達540億美元的關稅;意大利則直接出臺新的法規,將使用中國生產的組件、電池片和逆變器的光伏系統排除在招標要求之外。

過去十年間,中國光伏企業幾乎塑造了全球太陽能光伏的供需和價格體系。

國際能源署(IEA)數據顯示,自2011年以來,中國已投資超過500億美元用于新的光伏供應能力,是歐洲的十倍,并在整個太陽能光伏價值鏈中創造了超過30萬個制造業工作崗位。

中國將太陽能光伏定位為戰略性產業,并通過支持不斷增長的國內需求實現規模經濟,推動了全產業鏈的持續創新。

這些努力使全球太陽能成本下降了80%以上,推動光伏發電成為世界許多地區最實惠的發電技術。

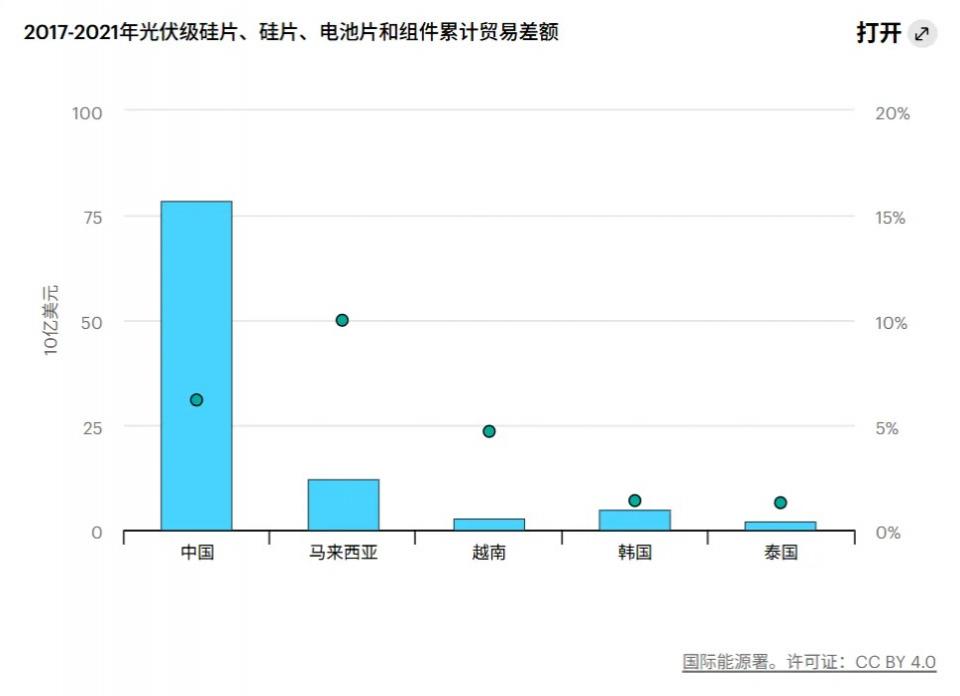

同時,中國在馬來西亞和越南的投資也使這些國家成為光伏產品的主要出口國,2017-2021年期間分別占其貿易順差的10%和5%左右。

來源:IEA

中國在降低全球太陽能光伏成本方面發揮了重要作用,為清潔能源轉型帶來了多重好處。

然而,全球供應鏈在地理上的高度集中,也引發了歐美國家的警惕和抵觸,貿易保護措施頻出,對中國光伏企業構成持續壓力。

近期以來,歐美對于中國光伏企業的“圍剿”,還在繼續加碼。

01美國:豁免的關稅還能追繳?

美國對中國企業實施的關稅打壓已持續多年。

自2011年起,美國開始對來自中國的光伏產品發起“雙反”調查(反傾銷和反補貼調查),并持續借助“201條款”“301調查”等手段加征關稅。

受此影響,以晶科能源、天合光能、晶澳太陽能為代表的一批中國頭部企業紛紛轉向東南亞設廠。

然而,2022年,美國又對柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞四國出口的光伏產品發起反規避調查,意圖進一步封堵中國企業在東南亞的產能。

此次“反規避”調查由美國光伏企業Auxin Solar向美國商務部提請發起。

該公司指控,在東南亞四國組裝并出口至美國的太陽能電池和組件,實為中國企業為規避對華“雙反”政策所采取的行為,美國商務部因此啟動調查。

但由于調查程序可能嚴重沖擊高度依賴東南亞供應的美國太陽能行業,拜登政府于2022年6月6日發布第10414號公告,決定實行為期兩年的關稅豁免。

因此,即便美國商務部在2023年8月認定存在中國企業規避行為,為確保美國國內光伏項目順利推進,拜登政府仍決定維持對東南亞四國24個月的關稅豁免緩沖期。

當時對東南亞四國太陽能關稅維持豁免,是出于對美國無法與中國太陽能“脫鉤斷鏈”的清醒認識,是對美國工商界做出的妥協,客觀上也是對中國太陽能產業的“妥協”。

在2024年,美國進口了55吉瓦(GW)的太陽能電池板,其中88%(即48GW)來自東南亞。

然而,眼看產自東南亞的太陽能電池板源源不斷流入美國,美國太陽能企業并沒有選擇就此罷休。

2024年6月,Auxin Solar和另一家美國太陽能企業Concept Clean Energy又在美國國際貿易法院(USCIT)提起訴訟,直指拜登簽署的第10414號公告的合法性。

圖說:美國國際貿易法院披露的訴訟文件

來源:USCIT

兩家企業聲稱拜登的關稅暫停超出了其總統職權,且美國商務部實施關稅暫停措施的行為違法。

今年8月22日,美國國際貿易法院裁定,登政府暫停對從東南亞進口的主要中國制造的太陽能產品征收反傾銷和反補貼 (AD/CVD) 關稅是非法的,將本次調差推向高潮。

據繁榮美國聯盟(CPA)估計,從2022年6月至2024年5月底,美國進口商從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南共進口約88.2吉瓦的太陽能電池,預計將帶來539億至674億美元的追溯關稅。

而據PV Tech援引K&L Gates律師事務所的觀點稱,這類關稅通常由“進口記錄人(importer of record)”承擔,相關合同可約定與太陽能廠商的成本分攤。這也意味著美國太陽能進口商同樣將承受沖擊。

東南亞關稅政策帶來的風險已經促使中國制造商將業務轉移到印度尼西亞和老撾;與此同時,同時低成本的印度太陽能進口量也在增加。

然而,本周一(9月1日),美國國際貿易法院還投票決定繼續對從印度、印尼、以及老撾的太陽能電池(無論是否組裝成模塊)進行“雙反”調查。

與此前2024年美國對柬埔寨、越南、泰國、馬來西亞發起的“雙反”調查一樣,此次調查同樣是在美國本土幾家核心企業的推動下進行的。

今年7月,由First Solar、Mission Solar Energy、Qcells和Talon PV組成的制造商聯盟提交請愿書,指控這三個國家的生產商接受政府補貼,并以低于公平市場價格的價格在美國銷售產品。

而這一立場也得到了美國國際貿易法院的支持。預計初步反傾銷裁定將于今年12月做出。

02意大利:將“中國制造”組件排除在外

當美國太陽能企業對中國企業圍追堵截之時,歐盟同樣沒有閑著。

自2024年起,歐盟持續推進《凈零工業法案》落地,試圖通過政策工具降低對中國光伏產品的依賴,包括在涉及凈零技術的公共采購和可再生能源招標中加入“韌性貢獻”要求。

今年8月28日,意大利環境與能源安全部(MASE)第220/2025號法令正式生效,為“Fer X Transitorio”計劃中的兩項招標引入了一些“非價格標準”。

這項法令旨在響應《凈零工業法案》,將為使用“非中國”組件、容量在1兆瓦以下的光伏系統提供特殊程序,旨在推廣歐盟制造的組件。

根據新規,參與投標的光伏系統必須滿足四個關鍵條件:太陽能組件非中國制造、太陽能電池非中國來源、逆變器非中國生產,且至少一項其他核心組件也必須符合“非中國”要求。

通過這一政策,意大利特意將中國生產商排除在激勵之外,并將自己定位成了歐盟《凈零工業法案》政策改革的首個“試點案例”。

來源:Energy Mag

今年5月,歐盟委員會正式通過了《凈零工業法案》具體實施條例,確立了具有約束力的本土化生產目標,并且引入了"非價格標準"評估體系。

該體系要求各成員國在2025年底開始的可再生能源項目招標中,將30%的容量(約每年6GW)分配給“符合要求”的歐盟自身的設備。

歐盟委員會還規定,歐盟國家不得依賴任何一個國家超過50%的可再生能源組件供應,同時還指出,某些技術對外部國家的依賴程度可能“過高。

同樣在5月,歐洲太陽能制造委員會(ESMC)還宣稱將對中國太陽能逆變器進行限制。

該機構數據顯示,2023年,歐盟安裝的逆變器中有70%來自中國供應商。而逆變器必須連接到互聯網才能實現電網的基本功能,同時需要獲取必要的軟件更新權限。

歐洲太陽能制造委員會則認為,逆變器聯網實現電網功能與軟件更新時,存在遠程操控引發網絡安全風險的可能,如惡意干擾、大規模停機等。

該協會表示,目前歐洲已有超過200吉瓦的發電容量與中國制造的逆變器相連,相當于200多座核電站。而到2030年,這一數字還將繼續上升至300吉瓦。

ESMC甚至將這一事實類比為歐盟對俄羅斯天然氣的依賴,呼吁歐洲必須立即采取行動,防止發生能源危機。

03寫在最后

實際上,全球能源智庫EMBER的最新報告顯示,有跡象表明全球光伏供需格局正在發生快速轉變。

中國工廠占據全球太陽能制造產能的80%以上,因此中國的出口數據可作為觀測各國需求變化的有價值參考。

2024年數據顯示,中國對中東和非洲地區的太陽能產品出口顯著增長——這兩個地區原本是世界上陽光最充足的區域,歷史上太陽能安裝量卻一直處于較低水平。

南非在2024年從中國進口了3.8吉瓦的太陽能電池板。此前在2023年,其進口量已達到創紀錄的4.3吉瓦。頻繁的停電問題促使越來越多的消費者轉向太陽能技術。

尼日利亞和摩洛哥也分別從中國進口了1.3吉瓦和1.1吉瓦的太陽能電池板,這是兩國年度進口量首次突破1吉瓦。

在中東地區,沙特阿拉伯2024年從中國進口了16吉瓦的太陽能產品,較前一年翻了一番。阿曼的進口增幅最為顯著,達到2.5吉瓦,同比增長五倍。

圖說:中國太陽能電池板出口在新興市場呈現強勁增長態勢

來源:Ember

而歐美對中國光伏產品的“圍追堵截”,很可能最終搬起石頭砸自己的腳。

伍德麥肯茲的一項研究發現,這種試圖迅速將中國制造的清潔技術產品從全球市場移除的“努力”,將導致從2023年到2050年相關資本支出增加20%,全球將額外增加6萬億美元的成本。

歐美的貿易保護政策不僅可能推高本土綠色技術產品價格,還會增加其實現清潔能源目標的難度,從而延緩全球能源轉型進程。

而中國優質的太陽能產品,仍將會流向真正需要它們的地區。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9