廣東的定價與結(jié)算機制

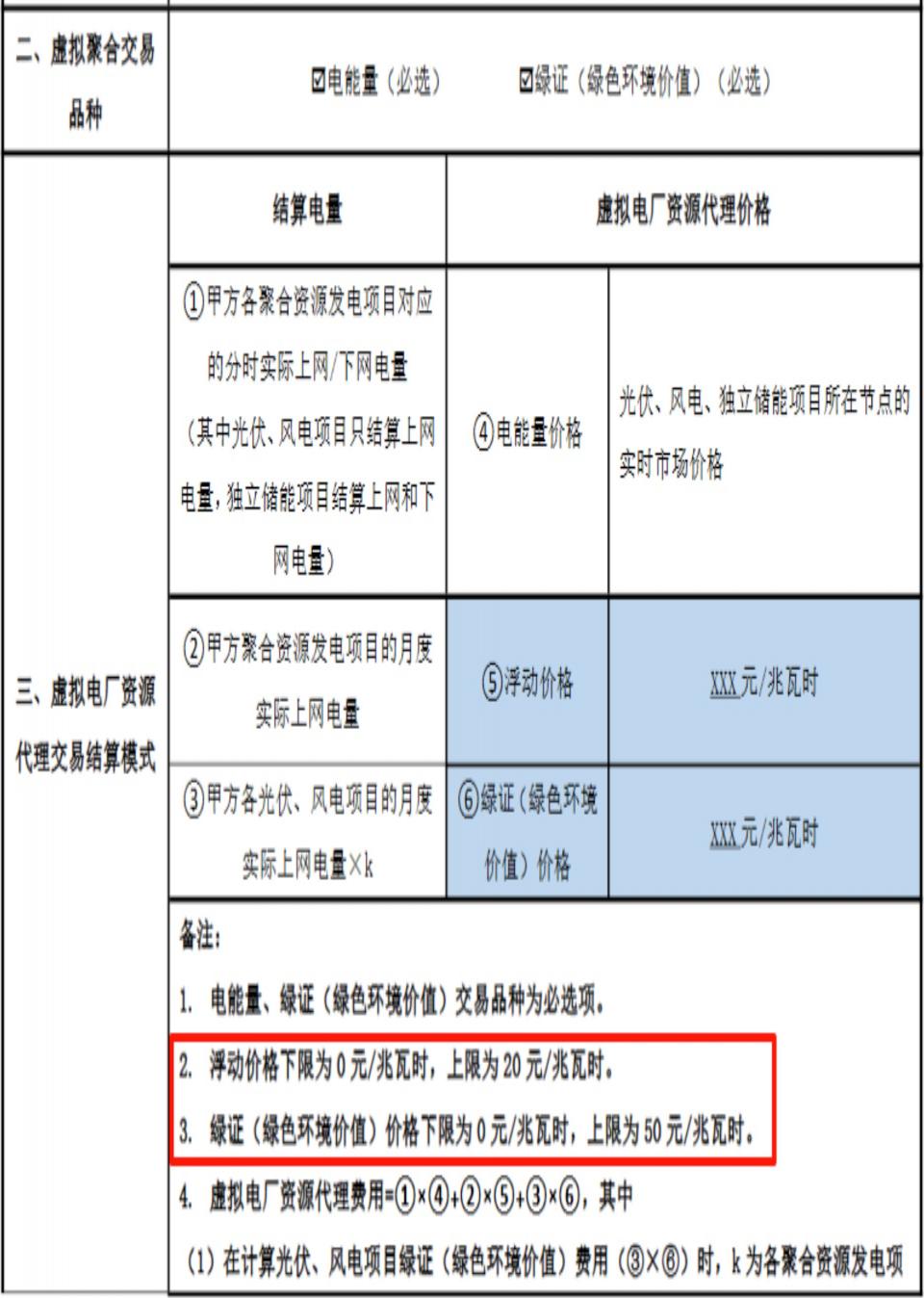

按廣東規(guī)則,分布式電源經(jīng)虛擬電廠聚合后,其結(jié)算價格在節(jié)點實時價格基礎(chǔ)上,疊加“浮動價格”和“綠證價格”兩項費用:

浮動價格:0~2分/千瓦時

綠證價格:0~5分/千瓦時

也就是說,聚合后的收益是在“實時價”的基礎(chǔ)上做增量。

這與江蘇、安徽普遍采用的“保結(jié)算價”模式不同。后者通常在聚合交易合同中直接約定分布式電源的“結(jié)算價”(扣除分攤后的口徑),且多以標桿電價為錨進行一定幅度浮動。這類定價對分布式電源而言更熟悉、可預(yù)期。

差異來源:現(xiàn)貨增收 vs. 保底價

廣東模式強調(diào)在電站自身的現(xiàn)貨價格上做額外增收。在目前行業(yè)普遍假設(shè)“現(xiàn)貨均價低于中長期合約價”的背景下,電源側(cè)往往直觀地認為:僅在實時價上額外加2分,感知不強;尤其當聚合商在中長期交易中可能獲取明顯高于現(xiàn)貨的價差時,電源會疑惑——為何這部分收益未能向我們傳導(dǎo)?

蔣總說,這是站在電源角度的想法。站在聚合商角度,若對電源“保實時收益并上浮”,風(fēng)險敞口并不小,當現(xiàn)貨價格上行而聚合商此前以較低價格鎖定了中長期售電時,分布式電源按照“實時價+浮動”結(jié)算,聚合商則面臨潛在虧損。這種錯配風(fēng)險在現(xiàn)貨大幅波動時尤為顯著。

問題在于,電源側(cè)對此并不“領(lǐng)情”。因為他們什么也不做,就能按實時價格結(jié)算,若聚合僅能帶來2分的溢價,主觀感受上“收益提升有限”,也難以理解聚合商承擔(dān)的風(fēng)險結(jié)構(gòu)。

哪種模式更易達成共識?

經(jīng)過討論后,我們都認為,“保結(jié)算價”模式更利于形成穩(wěn)定預(yù)期與長期合作:

對電源側(cè):與固定標桿電價的既有經(jīng)驗更接近,結(jié)算口徑清晰、波動可控。

對聚合商:在定價、偏差與對沖設(shè)計上更可管理,風(fēng)險敞口相對可控。

如何理解“廣東模式”的設(shè)計

如果借用零售側(cè)的類比,廣東的分布式聚合更像是零售套餐中的“100%聯(lián)動”方案:分布式電源(以及零售用戶)都接受完全隨現(xiàn)貨波動的價格框架,并在此基礎(chǔ)上疊加小幅上浮;而更常見的零售套餐則是“固定價”或“高比例固定價+低比例聯(lián)動”的混合方案。

考慮到分散主體天然厭惡波動風(fēng)險,后者往往更符合市場心理與簽約偏好。

小結(jié)

廣東選擇以現(xiàn)貨增收模式給分布式電源結(jié)算,邏輯上強調(diào)價格信號傳導(dǎo)與現(xiàn)貨聯(lián)動,對風(fēng)險管理與市場效率有其制度初衷;但從資源側(cè)接受度與收益感知出發(fā),“保結(jié)算價”模式更易達成共識、促進規(guī)模化參與。

未來,若能在聯(lián)動機制與保底結(jié)構(gòu)之間找到更精細的平衡(如差價合約、對沖條款、分檔聯(lián)動比例等),或許能在風(fēng)險可控與收益可感之間,形成更穩(wěn)健的聚合交易機制。

那么對于追求高收益的廣東分布式電源來說,現(xiàn)階段怎么辦?

答案:浮動價格拉滿,綠證價格拉滿。

特別聲明:本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有內(nèi)容,均已署名來源與作者,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。凡來源注明低碳網(wǎng)的內(nèi)容為低碳網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載需注明來源。