“雙碳”目標提出五周年,我國已構建全球最完整的新能源產業體系,可再生能源發電裝機規模全球最大、發展速度全球最快。

這里除了有大量民營企業做出巨大貢獻外,以中國石油、中國石化、中國海油(統稱“三桶油”)為代表的傳統油氣巨頭也全身參與其中。它們不再固守油氣江湖,而是以萬億資本強勢入局新能源賽道,迎接綠色新能源的未來。

從地熱到核聚變,從海上風電到綠氫革命,“三桶油”各顯神通,呈現各自技術突破和亮點:中石油押注前沿科技,鈣鈦礦電池打破世界紀錄,核聚變布局直指“人造太陽”;中石化融合新舊能源,打造“油氣氫電服”綜合能源站;中海油深耕海洋藍海,全球首臺兆瓦級電解海水制氫裝置震撼亮相,海上CCUS項目開啟碳封存新時代。

在“雙碳”目標的引領下,“三桶油”如何顛覆傳統能源未來?誰能在這場萬億轉型的賽跑中脫穎而出?

01 如何實現化石能源的“破”

國家在策略制定上,采取的是“先立后破”,即通過新能源、未來能源的“立”,實現化石能源的“破”。

這也是近年來,中國石油、中國石化、中國海油密集成立新能源公司,加大新能源投資和布局的底層邏輯。

在這方面,“三桶油”既展現了共性,又各具特色。

中國石油力爭到2035年新能源與油、氣三分天下,重點布局地熱、風光發電、氫能等領域。

新能源新業務投資規模從2021年的21.8億元躍升到2024年的240.5億元,年均增長122%。2024年,累計地熱供暖面積突破5000萬平方米,風電光伏發電量47.2億千瓦時,高純氫總產能達到8100噸/年。

中國石化打造“油氣氫電服”綜合能源服務商,重點布局氫能、風光綠電、生物質能等領域。

2022年提出打造“中國第一氫能公司”目標,2024年啟動了“萬站沐光”計劃。截至2024年底,供氫總能力超過4萬標立方米/時,累計建成5000余座光伏站點,建成10萬噸/年生物航煤項目。

中國海油定位為海洋能源領航者,重點布局海上風電、光伏發電、氫能等領域。

2022年我國首個海上油田群光伏電站——潿洲油田群光伏電站投運,年發電517萬千瓦時;2023年我國首個深遠海浮式風電平臺——海油觀瀾號并網,截至2024年底累計發電3660萬千瓦時;2024年全球首臺套兆瓦級電解海水制氫裝置試運行成功。

能源綠色低碳轉型是大勢所趨,傳統能源企業與其擔心被取代,不如積極加入,甚至走在前、勇爭先。

為了在新一輪能源革命中“屹立不倒”,“三桶油”都找到了適合自身的轉型升級模式。

02 中國石油:押注未來科技,熱衷“上位替代”

伴隨全球新一輪科技革命和產業變革,新能源發展“日新月異”,能源企業如何在技術變革的洪流中挺立潮頭?

中國石油重點布局儲能、光伏、核能等新能源領域的前沿方向,通過押注下一代能源技術方向,開辟換道超車新賽道。

在儲能領域,因全釩液流電池容量大、安全性高、循環壽命長,或可成為鋰電池的“上位替代”。

在光伏領域,因鈣鈦礦光電轉換效率高、原材料易得且純度要求不高、生產能耗低,或可成為晶硅的“上位替代”。

在核能領域,核聚變具有能量密度極高、燃料資源豐富、幾乎不產生長壽命廢物等優點,是中國“熱堆-快堆-聚變堆”核能“三步走”戰略的最后一步,被譽為“終極能源”。

在這三個領域,中國石油都取得了不錯的成果。

2023年底,中國石油通過旗下昆侖資本投資了儲能企業星辰新能。

據悉,星辰新能是一家專注于全釩液流電池儲能的企業,成立于2021年10月,2022年布局了亞洲最大石煤釩礦——湘西古丈縣巖頭寨釩礦,擁有的礦權金屬儲量達30萬噸,全部達產后可年產五氧化二釩3萬噸。

2023年建成了全球首條全自動化全釩液流電池生產線;2024年在新疆哈密布局年產30萬m3電解液生產基地,可滿足約6GWh全釩液流電池儲能用量。

2024年7月,中國石油工程材料研究院新能源光伏技術團隊宣布,經第三方權威機構認證,其自主研制的1.50電子伏特(eV)單結鈣鈦礦太陽能電池,實現了26.2%以上的光電轉換效率,打破了美國國家可再生能源實驗室(NREL)此前統計的該類型電池的最高轉換效率紀錄。

如果說中國石油的全釩液流電池儲能、鈣鈦礦投資只是零散投資,那么在核聚變領域則構建了一套完整的戰略版圖,可謂是“一年一大步”。

先是2023年12月,中核集團牽頭、25家單位(后擴展至33家)成立了可控核聚變創新聯合體,中國石油在列;

來源:中國核技術網

然后是2024年6月,中國石油通過昆侖資本出資29億元,取得聚變新能(安徽)有限公司20%股份,后者是中國科學院合肥物質院等離子體物理研究所在磁約束核聚變領域唯一成果轉化平臺;

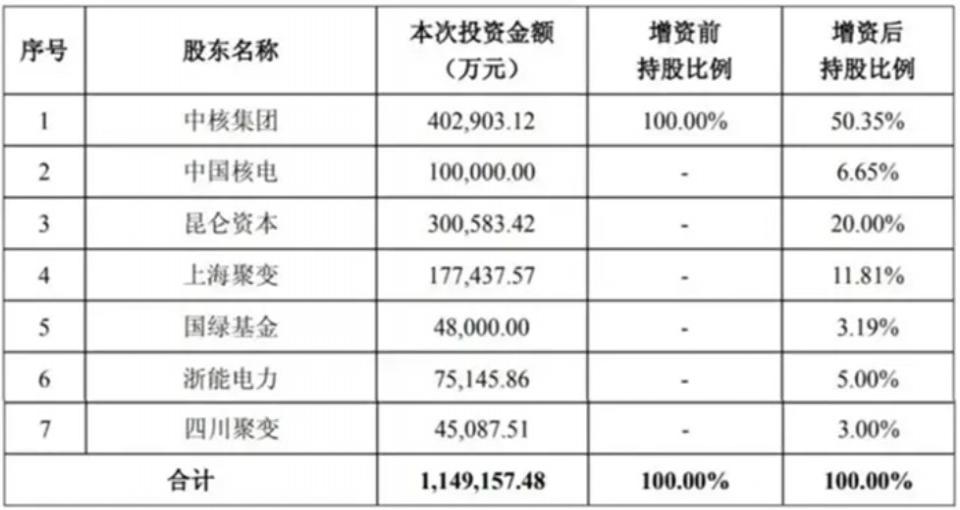

最近是2025年7月,中國聚變能源有限公司在上海掛牌成立,中國石油旗下昆侖資本以30.06億元、20%持股成為第二大股東,僅次于中核集團的40.29億元、50.35%持股。

圖說:中國聚變公司股東結構

來源:中國聚變公司

03 中國石化:推進新舊能源融合

中國石化則重點布局氫能、生物質能、新能源汽車等領域,同其石油化工主業深入融合,實現以舊“生”新、以新“升”舊。 在氫能領域,中國石化聚焦氫能交通和綠氫煉化兩大領域,大力發展氫能一體化業務。 一方面,利用煉化基地的工業副產氫資源,打造燃料電池用氫供氫中心。建成西部陸海新通道、京滬、京津、成渝、滬嘉甬、濟青和漢宜高速7條“氫走廊”,累計建成加氫站144座,加氫站氫氣加注量占全國的40%左右。 另一方面,依托煉化基地布局風電、光伏等可再生能源發電-制氫-利用項目,推進煉化產業綠色化發展。如中國石化新疆庫車綠氫示范項目是我國首個萬噸級光伏綠氫示范項目,替代塔河煉化煉油加工中使用的天然氣制氫、作為原料進行加氫反應。 在生物質能領域,中國石化利用餐余廢油生產生物航煤,既減少了石油的消耗,又可以將全生命周期二氧化碳的排放量最高減少50%以上。 去年6月,中國石化旗下鎮海煉化自主研發生的物航煤,已在C919大型客機和ARJ21飛機上試飛成功。 據悉,鎮海煉化在國家發展改革委和中國民航局可持續航空燃料應用試點中,承擔了大部分生物航煤燃料供應。 來源:中國石化報 中國石化還拓展新能源汽車加能業務,打造集加油、加氣、加氫、充電/換電等于一體的綜合能源站,服務全種類能源車型,實現新舊能源的“互利共生”。 今年年初,中國石化與寧德時代共同深入換電賽道,提出了今年將建設不少于500座換電站、未來共同致力于建設10000座換電站的目標。 圖說:中國石化首座超級充換電綜合能源站——安徽石油大眾綜合能源站 來源:中國石化報 04 中國海油:深耕海洋藍海 長期以來,無論是油氣等傳統能源,還是風電、光伏等新能源,陸地都是開發利用重點。 但陸地油氣正逐步逼近開發極限,陸地風光也面臨著土地制約,而海洋能源尚是一片“藍海”。 中國海油重點布局海上風電、光伏、氫能等領域,同其海上油氣主業融合發展,實現“以綠制綠”、“藍綠融合”。 一方面,中國海油打造以綠氫為核心的海上可再生能源綜合利用新模式。 通過將海上風電、光伏等可再生能源發電技術與電解海水制氫技術相結合,既實現了深遠海可再生電力的就地消納,又大幅降低電力傳輸和制氫成本,達成“以綠制綠”。 去年12月,中國海油全球首臺套兆瓦級電解海水制氫裝置在該公司兆瓦級電解海水制氫示范中試基地已實現連續穩定運行。 據介紹,該裝置采用適應海上可再生能源特點以及海水環境的技術打造,額定產氫量為200標準立方米每小時,可用于大規模產氫,制取氫氣純度可達99.999%。 來源:人民日報 另一方面,中國海油打造“以碳驅油、以油固碳”的海洋能源循環利用新模式。 通過將海上油田開發伴生的二氧化碳轉化為超臨界狀態并注入地下油藏,既提升了原油采收率,又實現二氧化碳永久封存,達成“藍綠融合”。 二氧化碳捕集、利用與封存是化石能源低碳高效開發的新興技術手段。目前,全球共有65個CCUS商業化項目,但大都集中在陸上,海上項目屈指可數。 而中國海油將CCUS示范工程建設確定為“十四五”節能降碳行動的主要舉措之一。 今年5月,中國海油發布消息,我國首個海上二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)項目在珠江口盆地的恩平15-1平臺投用。 恩平15-1平臺是目前亞洲最大的海上原油生產平臺,距離深圳西南約200公里,作業水深約90米,所開發油田群高峰日產原油超7500噸。 來源:央視新聞 在“雙碳”目標引領下,能源革命浪潮已至。“三桶油”不再固守傳統,正以各自戰略競逐新能源賽道。 不管是押注前沿科技,還是推動新舊融合,亦或者深耕海洋能源,“三桶油”都為其他傳統能源企業探索出了一條切實可行的路徑。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9