美國大選對于全球鋰電產業有何影響,中國鋰電出海又將走向何處?

恰逢美國大選的膠著期,來自民主黨和共和黨雙方的總統候選人展開了緊鑼密鼓的選舉競逐。

在這場大選背后,一個關鍵的焦點則是新能源產業政策的變化,不僅事關全球氣候變化走向,也影響全球電動汽車產業鏈的布局。

美國作為曾經新能源的倡導者和支持者,面對中國新能源產業的崛起和整個國際新能源供應鏈變化之際,正產生巨大的分歧。

匯集于本次美國總統選舉,不論是出于政治目的還是經濟目的,驢派和象派的代表,哈里斯和特朗普展開了激烈的交鋒與碰撞。

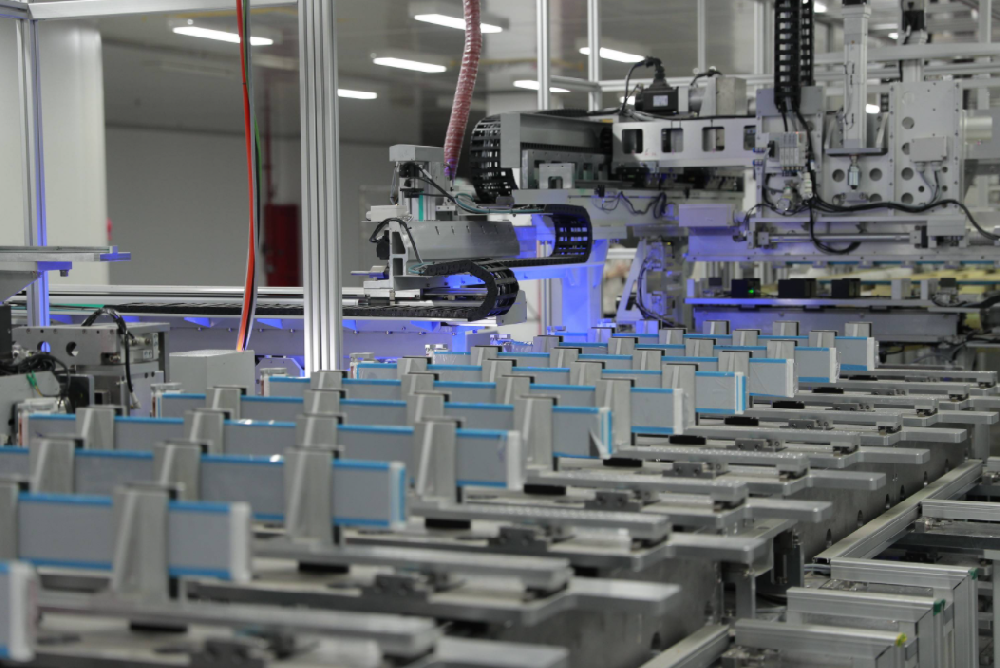

回歸中國新能源產業特別是鋰電產業的發展,近年來經歷尤為激烈的國內競爭后,破除內卷,共赴海外已成為行業共識。

美國作為海外關鍵的新能源市場,對全球鋰電供應鏈的形成有著重要影響,也是中國鋰電出海的一大方向。

那么美國大選對于全球鋰電產業有何影響,中國鋰電出海又將走向何處?高工鋰電結合最新消息也將做出分析。

哈里斯:電動化政策的激進繼任者?

作為現任總統拜登的副手,哈里斯提名下一份總統候選人得到了拜登和民主黨內大部分人的認同。

民主黨新一輪的火炬傳導下,哈里斯不論是施政理念還是政策目標上,可以說是拜登政治遺產的繼任者。

援引外媒消息,根據哈里斯參議院前同事的說法,哈里斯贏得總統后將在拜登眾多成功的領域繼續展開工作。

回顧拜登時期,任內推出了其引以為傲的《通貨膨脹削減法案》(IRA法案),這一法案為氣候轉型和新能源本土化制造提供了大量資金支持:鼓勵美國企業自己生產電池、太陽能電池板和各種綠色技術;公用事業公司可以在可再生能源發電廠和風力渦輪機等項目上享受稅收抵免;鼓勵電動汽車的普及和國內制造。

該法案提供了多達3690億美元(約2.6萬億人民幣)用于清潔能源投資,其中多達9項稅收優惠以美國本土或北美地區生產和銷售作為前提。

哈里斯繼任后也將繼續維護該法案的執行。

回顧該法案推出的緣由,一方面是出于氣候變化的能源轉型考量,另一方面則是對于中國新能源產業的“戒備”。

很大程度上該法案旨在削弱國外,特別是中國鋰電產業在北美市場的開拓。也因此,哈里斯在繼續維護該法案的情況下,對于中國電動汽車在內的新能源產業繼續執行打壓態度。

不過,哈里斯在維護前任總統的遺產之余,也將展現出不同的地方。

對比拜登,哈里斯在抬高關稅方面可能會更進一步。這主要是因為特朗普在總統競選過程猛烈抨擊現行的關稅政策,并表示將對中國電動汽車產品征收100%-200%的關稅,對其他商品加征60%的關稅,后者正是通過這一點收獲選票。

此外,在新能源轉型上,哈里斯也將走的更遠。

哈里斯在氣候轉型上的決心和目標比拜登更為深刻。早在2019年,哈里斯就支持征收碳關稅。2020年競選期間,哈里斯曾提出一項耗資高達10萬億美元的氣候計劃。該計劃設定了以下目標:2030 年前所有新售的公交車、重型車輛和車隊實現零排放;2035 年前所有車輛實現零排放;2030 年所有新建的建筑實現碳中和;以及 2030 年電網實現碳中和。

繼任總統后,哈里斯對待國內新能源產業或更為激進,并帶動美國新能源產業與中國的競爭。

特朗普:重拾化學燃料?

“在我上任的第一天,就會廢除電動汽車強制政策。”

某種程度上,這是特朗普對于電動汽車產業鏈的標志性發言,也宣誓其對新能源產業的態度。與拜登相反,特朗普對電動汽車充滿蔑視,并表示“電動車續航里程短、價格昂貴又笨重。”、“這些(發展電動車的)支出實際是新的‘綠色騙局’。”

對于新能源帶來的氣候轉型,特朗普充滿懷疑和不信任。早在2017年的總統任期內,特朗普就宣布了美國退出巴黎氣候協定,并撤銷了前任總統奧巴馬“清潔電力計劃”,轉而支持煤炭行業的復興。

2020年特朗普還取消了奧巴馬期間指定的汽車油耗標準。在原來的標準下,汽車制造商平均每加侖汽油的燃油效率必須達到5%,而在2021—2026年的新周期內,該標準被降低到1.5%。

今年以來,特朗普不止一次表示,若再次當選將提高美國石油產量,補充石油戰略儲備。

這也意味著,如果特朗普執政,美國新能源政策極有可能轉向倒頭,重拾化學燃料。

對待中國新能源產業的進軍,特朗普則顯得更加簡單粗暴:加稅。不僅要提高中國電動汽車的關稅,還要對在墨西哥等屬于北美替代出口的產品加稅。

這主要是基于特朗普“美國優先”的政治理念,在獲得美國市場的同時,外國企業必須付出足夠的“代價”。特朗普聲稱,如果中國產品出口到美國,不僅要到美國投資建廠,還必須雇傭美國工人。

但除了對于新能源政策的猛烈抨擊,特朗普也展現出了商人的精明。近期,受益于馬斯克巨額的政治獻金,特朗普緩和了對電動汽車產業鏈的抨擊,并表示將會支持部分電動汽車政策。

總體來看,哈里斯與特朗普在經濟和就業目標上有著高度一致性,而在具體的施政方向上又有截然對立的地方。

哈里斯和特朗普都主張美國的經濟和就業優先,在國際貿易上,尤其是對待中國貿易問題上,幾乎形成一致共識:降低依賴,推進制造業本土化。因此,對待中國新能源產業鏈政策,哈里斯和特朗普都將展現出戒備與防范。

不過具體政策執行上,如前文所述,哈里斯排斥中國產業鏈,更依賴本土企業推進新能源產業鏈的建設;特朗普并未完全排斥中國的新能源產業鏈,更希望中國完成本土化建設,服務于美國的經濟和就業。

兩相對比,對待中國企業出海上,特朗普似乎顯得更為“友好”,但事實并非如此。

對于中國企業而言,當前的出口關稅尚不足以填平中美新能源產業鏈的成本差距。以磷酸鐵鋰電池為例,美國的生產成本大致為中國生產成本的2-3倍。盡管拜登時期對中國鋰電池產品的關稅提高到了25%,但以美國市場售價,整體依然有盈利空間。

相反,如果以特朗普到美國投資建廠并雇傭美國工人的成本標準,成本將大幅攀升,更不用說在原材料進口上依然面臨關稅,加上美國國內對于本土企業的稅收抵免,屆時中國企業建廠的電池生產成本與美國企業生產成本,孰高孰低,尚不可知。

因此,不論是哈里斯還是特朗普,兩者上臺后,對于國內鋰電產業出口美國市場增添難度。

此外,還需要注意的是美國電動化市場的不確定性。今年一季度,美國新能源汽車市場滲透率甚至出現下降,從1月的10.4%跌至3月的9.4%。受到美國電動化需求放緩,LG和松下都下調了自身的銷量目標。

美國市場的諸多不確定性也使得中國鋰電企業對待美國市場更為謹慎。截止到2024年6月,中國鋰電產業鏈企業公布的海外總投資金額達到5648億元,其中歐洲是中國鋰電產業鏈企業主要出海目的地,占比達到37%,其次為東南亞地區,而美國受地緣政治影響,投資額占比僅10%。

順應鋰電出海大潮,看到的不僅有不斷增長的海外市場,還有地緣政治和貿易政策的風險同倍增加。

當前,美國大選尚未落定,其政策的還將圍繞國內少數關鍵搖擺州選票有所變化,這也正是過去民主黨和共和黨爭執的焦點,如作為美國能源供應集中地,賓夕法尼亞州的選票爭奪很大程度上影響美國新能源政策的走向。

面對這樣的市場環境,中國鋰電企業需要采取更加靈活和多元化的策略來應對。一方面,可以優先布局歐洲和東南亞等相對穩定的市場,通過在這些市場的成功經驗和技術積累,逐步提升在全球市場的競爭力;另一方面,也可以積極探索與美國本土企業的合作模式,如設立合資公司或進行技術授權等,以規避貿易政策帶來的風險。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。