在本系列的首篇文章度電價值:主觀還是客觀中我們提到過一度電的價值是由消費者消費這度電能獲取的效用決定的,而不是以生產者生產這度電的成本所決定的。

這其實反映了商品經濟的基礎,基于主觀價值論而不是客觀的勞動價值論。

但也有讀者提到對于電力消費者,因為別無可選,只能用電,所以基于主觀判斷的度電價值并不存在。

我覺得這樣的說法并不成立,因為從需求的角度講不僅存在需求量隨著價格的提高而降低的需求第一定律,還有事關需求彈性的第二定律。

“需求價格的彈性和價格變化之后流逝的時間長度成正比。價格增加后,隨著時間的推移,需求價格的彈性會增加。”

我們先來理解下什么是需求價格的彈性。

需求價格彈性

在需求不變,也就是這條需求曲線不變的前提下,價格的變化帶來了需求量的變化,這是需求第一定律。

但在這條線上的任意點,價格的變化率帶來的需求量的變化率卻不盡相同。

變化率等于變化值除以變化前的數值,也就是變化后的數值和變化前的數值之差再與變化前的數值作比。

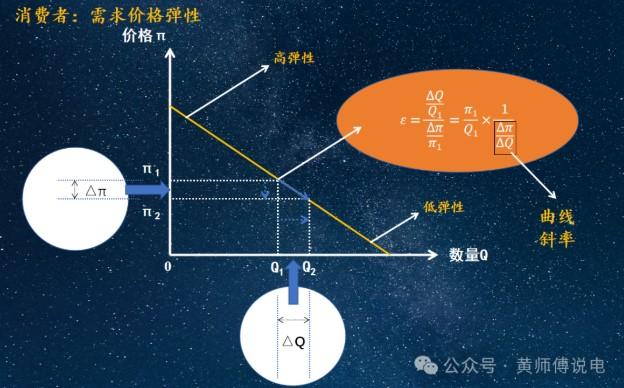

我們從需求曲線上的某一個點出發,假設價格增加,從π1降低到π2,對應的需求量從Q1提高到Q2,。對應的價格變化率和需求量變化率如圖所示,后者除以前者就是需求價格彈性。

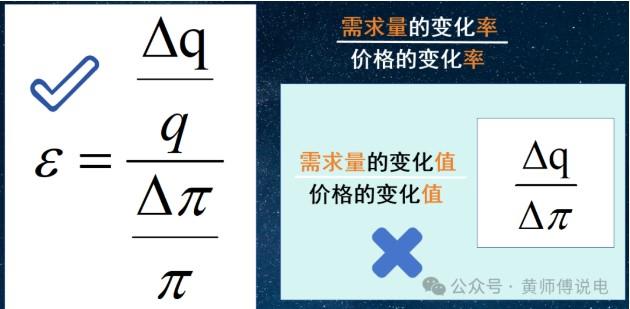

可以看出,需求價格彈性并不是價格變化值所帶來的需求量變化值,而是變化率的比值。

我們把這個比例公式轉換一下形式可以得出需求價格彈性由兩部分相乘獲得。

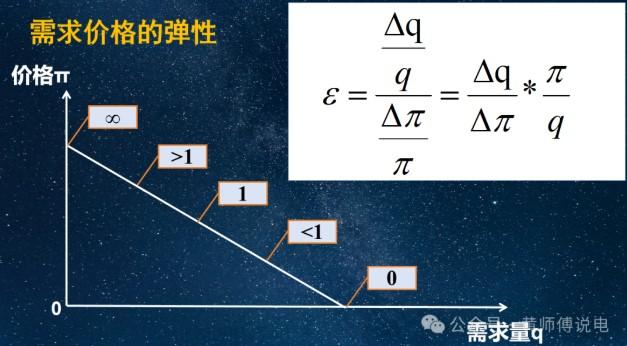

第一部分是該點對應的價格和需求量的比值,第二部分就是該點斜率的倒數,對于直線來說是個固定值,任意點上的斜率A都是一致的。

那么隨著需求量的增大,需求價格彈性在降低,在需求曲線與橫軸相交的位置為0,在與縱軸相交的位置為正無窮,期間也必然存在一個單位需求價格彈性的點。

需求價格的彈性越大,代表相同的價格變化值所帶來的需求量的變化值更大,也就是對商品價格的變化更加敏感。

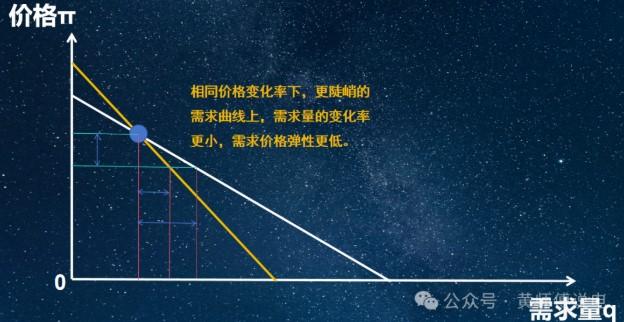

相同的需求曲線上,不同點上的需求彈性就不同,那么在不同需求曲線上,同樣的價格變動就可能帶來更加急劇的需求量的變化。

從曲線上的角度看,傾斜向下的需求曲線越陡峭,也就是斜率的絕對值越大,那么同樣價格點上的需求價格彈性就越低。

那么是否存在不論價格怎樣變動,都不會改變我對于商品的需求量這樣的情況呢?

剛需是否存在

如果對于某件商品的需求是純粹的剛需,那么也就意味著需求曲線不再是傾斜向下,而是垂直向下。

它與縱軸有個交點,對應一個需求量,意為不論價格怎么變化,需求量都是不變的。

沙漠里的水,缺氧環境里的氧氣,在這些危及生命的情況下,我們會覺得這些普通商品成為了剛需。

但如果價格高的離譜的話,那么選擇結束生命也是一種可能的選擇,所以我覺得并不存在完全意義上的剛需。

那些我們覺得非此不可,別無選擇的其實還屬于尚可接受的范疇,就像有人說用電是剛需,沒有其它選項,那只是電價還沒高到你可以去找尋其它替代方案。

電能是二次能源,我們消費電能不是終極目的,而是為了讓購買的電能可以轉化成我們需要的其它能源形式,比如光、熱以及動力等等。

當電能的整體供應價格高到遠超心理預期時,我們就會選擇改變需求,比如轉移用電時段,再比如選擇其它供電方案(柴油機、分布式等)亦或是放棄用電這種方案,通過其它方式來獲取想要的能源效果。

所以說目前的電價雖然高低有異,起伏無常,而且分地域且分時段,但依然尚未能突破心理預期,所以我們還是在普遍用電的條件下討論電力市場,那么也就會有用電是完全的剛需這樣的感覺。

其實也不假,很多日前市場里用戶側報量不報價就是一個典型的例子。

市場通過出清限價保障電力價格尚屬于一個“合理”的范疇,在這個價格范圍內,默認了需求是剛性的,所以把需求側的電量當做了市場的邊界條件參與出清,也就是申報電量即為出清電量。

時間流逝后的選擇

需求第二定律中我們先理清什么是需求價格彈性,然后再來看它和時間之間的關系。

雖然不同消費者對于商品的價格有不同的彈性,也就是有不同的敏感度,但需求的變化對于價格的突然變動來說,會有一定遲滯效應。

用我們之前共學時舉過的例子,某個消費者一直以打網約車作為通勤的方式,上班時的總車費大概是30元。

突然有一天因為下雨或者其它原因導致車輛供給不足,車費上漲到100元才有人接單,如果臨時沒其它替代方式的話,可能消費者也會硬著頭皮付費。

這種情況如果一直持續,那么消費者本能就會尋找上班的替代方案,比如說公交,甚至搬到離公司更近的地方居住等等。

用電的行為也存在類似的情況,突然某日的現貨高價格使得某個批發用戶支出較平時更高的電費,如果只是偶然現象那么用戶可能挺挺就過去了。

但如果是持續的現象,那么用戶可能會選擇一些手段來應對,比如說調整用電行為,嘗試在價格更低的中長期市場內多簽約亦或是布置分布式電源等等。

這其實也反映出了需求第二定律,即需求價格彈性始終存在,不同的消費者面對同樣的消費品大小不同而已。

但價格敏感性發揮作用需要一定的時間,消費者需要時間來找尋替代品。

甚至如果價格高的飛起,比如還是網約車的例子,那么一個消費者可能會轉變成生產者,通過自行購車自己給自己提供出行服務,甚至拋棄原有的工作專職做起網約車都是有可能的,實際上看的還是市場價格以及這個商品或服務品種在自己內心中的效用感。

這里同樣也有一個和電力有關的例子,那就是當電價很高時,電力消費者也可以成為電力的生產者,虛擬電廠的存在就是基于這個邏輯。

已經購入的電能不使用,而是在高價時段售出,所以在電力市場內就存在非常獨特的主體,也就是產消一體的主體。這里的消是消費的消,而不是銷售的銷。

所以哪些用戶側的業務對誰能更好地開展?自然是對于那些對電力價格比較敏感的企業。

有關需求第二定律的基本概念及其與電力市場之間的關系我們就分析完了,但與這個定律有關的還有“替代品”和“互補品”等相關概念,下一篇文章我們繼續聊聊這個話題。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9