繼生物質(zhì)發(fā)電廠遭遇"秸稈荒"后,用于焚燒發(fā)電的生活垃圾也出現(xiàn)了供應(yīng)短缺。

E20環(huán)境研究院調(diào)研指出,目前我國(guó)垃圾焚燒廠平均負(fù)荷率約為60%,40%的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài),主要原因就是垃圾收集量不足導(dǎo)致工廠被迫停產(chǎn)。

全國(guó)近半數(shù)的垃圾焚燒廠正面臨"吃不飽"的窘境,使得垃圾資源身價(jià)倍增。

據(jù)新華社報(bào)道,湖南兩家垃圾焚燒廠為搶奪垃圾資源,竟向物業(yè)公司支付每噸50元的"介紹費(fèi)",因此被中央環(huán)保督察組通報(bào)。

而且,不只“新鮮垃圾”被人搶,這場(chǎng)"垃圾爭(zhēng)奪戰(zhàn)"還延伸到了垃圾填埋場(chǎng)。

去年,廣州興豐應(yīng)急填埋場(chǎng)獲準(zhǔn)重新開(kāi)挖已填埋的350萬(wàn)立方米垃圾,而海口、上海、武漢等城市也紛紛加入這場(chǎng)"考古式"的垃圾挖掘競(jìng)賽。

一些焚燒廠甚至“出走他鄉(xiāng)”搶垃圾:河南商水靜脈產(chǎn)業(yè)園不僅處理本地垃圾,還接收了項(xiàng)城、淮陽(yáng)和周口的垃圾;咸陽(yáng)市垃圾焚燒廠則接收了禮泉縣以及周邊縣市的垃圾。

不知不覺(jué)間,我國(guó)的垃圾焚燒廠已經(jīng)為環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)了如此驚人的戰(zhàn)績(jī),讓全中國(guó)的垃圾都不夠燒了。

生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示,截至2024年10月,全國(guó)垃圾焚燒能力達(dá)111萬(wàn)噸/日,超額38.75%完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)。

2024年底,中國(guó)更是憑借116.6萬(wàn)噸/日的垃圾焚燒處理能力,經(jīng)世界紀(jì)錄認(rèn)證(WRCA)官方審核,被確認(rèn)為“垃圾焚燒處理能力最高的國(guó)家”。

垃圾焚燒產(chǎn)生的熱量可以驅(qū)動(dòng)渦輪機(jī)發(fā)電。由于生活垃圾中含有大量生物質(zhì)成分,垃圾焚燒發(fā)電也被廣泛接受為“生物質(zhì)發(fā)電”的一種。

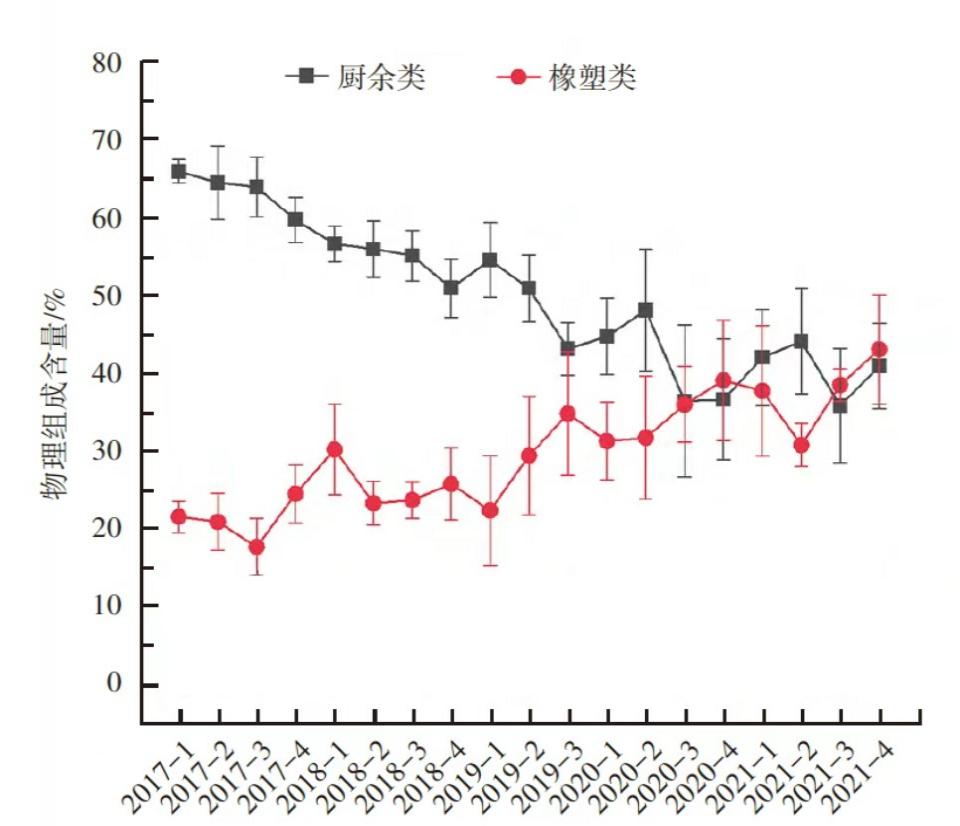

2023年,國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書(shū)全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》,正式將生物質(zhì)發(fā)電納入綠證覆蓋范圍。

而垃圾焚燒發(fā)電作為生物質(zhì)發(fā)電的一種,也因此可以申請(qǐng)這張“綠色身份證”。比如2024年1月,常州綠色動(dòng)力憑借垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目成為了首個(gè)獲得綠證并成功交易的相關(guān)企業(yè)。

垃圾焚燒發(fā)電既能避免填埋過(guò)程的甲烷排放,又能通過(guò)產(chǎn)生熱能發(fā)電而代替化石燃料,具有“控制甲烷排放”和“代替發(fā)電”的雙重減排效果。

中國(guó)城市建設(shè)研究院總工程師徐海云曾對(duì)E20環(huán)境平臺(tái)表示,從減排的角度,國(guó)內(nèi)的垃圾焚燒發(fā)電廠可以被稱為“勞模”了。

然而,這一被官方認(rèn)證為"綠電"的技術(shù),其綠色屬性實(shí)際上仍存在諸多爭(zhēng)議。

01 垃圾發(fā)電,綠在何處?

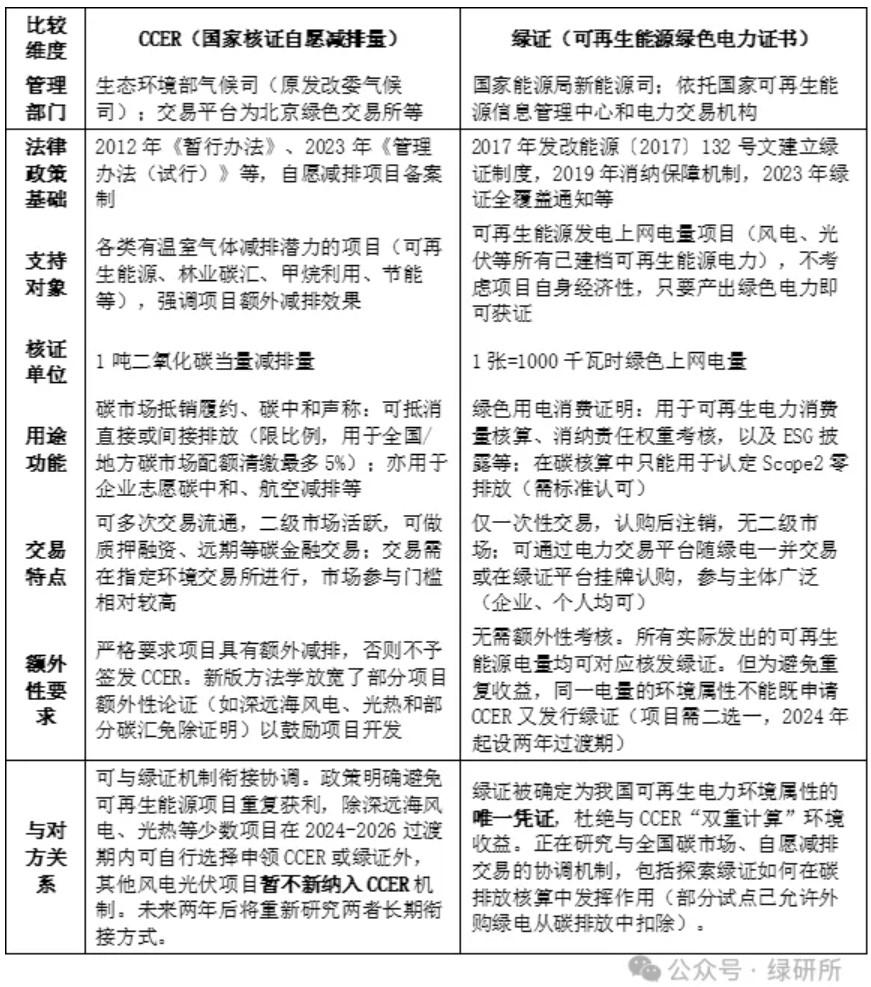

當(dāng)我們稱垃圾焚燒發(fā)電為"減排勞模"時(shí),這個(gè)評(píng)價(jià)主要是相對(duì)于傳統(tǒng)的垃圾填埋處理方式而言的。 作為全球甲烷排放的重要來(lái)源,垃圾填埋場(chǎng)的有機(jī)物質(zhì)在厭氧分解過(guò)程中會(huì)持續(xù)釋放甲烷和二氧化碳。 聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署(UNEP)數(shù)據(jù)顯示,全球大氣中15%-20%的甲烷排放源自垃圾填埋場(chǎng)。雖然甲烷在大氣中的含量遠(yuǎn)低于二氧化碳, 但其溫室效應(yīng)強(qiáng)度卻是后者的28倍。因此,控制垃圾填埋場(chǎng)的甲烷排放已成為固廢領(lǐng)域碳減排的關(guān)鍵課題,而垃圾焚燒發(fā)電正是替代方案之一。 在我國(guó),隨著垃圾焚燒發(fā)電的快速發(fā)展,填埋處理量占比正快速下降。根據(jù)中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒,2020年我國(guó)垃圾焚燒處理量已首次超越填埋量。 圖說(shuō):內(nèi)地生活垃圾填埋量、焚燒量統(tǒng)計(jì) 來(lái)源:中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒

徐海云曾在“固廢戰(zhàn)略論壇”演講時(shí)指出,當(dāng)前我國(guó)生活垃圾填埋比例(2022年人均約42千克)僅為歐盟的三分之一、美國(guó)的九分之一。

按照IPCC的同一口徑比較,2022年我國(guó)生活垃圾處理領(lǐng)域人均溫室氣體排放量顯著低于美國(guó)、歐盟,處于國(guó)際領(lǐng)先水平。

同時(shí),垃圾發(fā)電技術(shù)作為一種可再生能源解決方案,對(duì)于減少化石燃料的依賴和改善能源結(jié)構(gòu)具有重要作用。

從能源替代角度看,垃圾焚燒過(guò)程中產(chǎn)生的熱能通過(guò)蒸汽輪機(jī)轉(zhuǎn)化為電能,實(shí)現(xiàn)了能源的循環(huán)利用,替代了高排放燃煤發(fā)電。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,政府對(duì)垃圾焚燒發(fā)電的認(rèn)可,主要是基于能源消耗總量和強(qiáng)度雙控的結(jié)果。

在能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度雙控的背景下,垃圾焚燒發(fā)電符合政府控制化石能源消費(fèi)的政策導(dǎo)向。

過(guò)去十年間,我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。全球現(xiàn)存的2100余座垃圾焚燒廠中,中國(guó)企業(yè)就占據(jù)1010家,這也是為什么垃圾焚燒發(fā)電廠經(jīng)常“吃不飽”了。

來(lái)源:生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動(dòng)檢測(cè)數(shù)據(jù)公開(kāi)平臺(tái)

從替代燃煤發(fā)電、減少填埋排放的角度講,這些四處"搶垃圾"的焚燒廠確實(shí)配得上"減排勞模"的稱號(hào)。

02 焚燒發(fā)電,真的綠嗎?

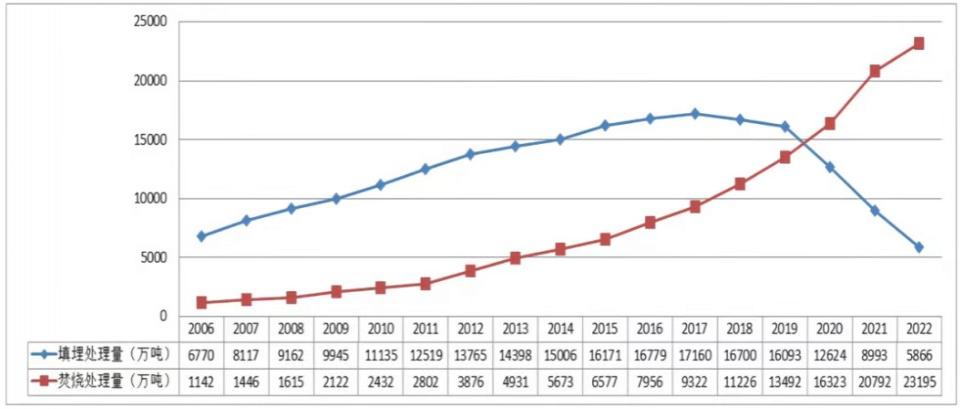

雖然垃圾焚燒發(fā)電被視為減排方案,但其燃燒過(guò)程仍會(huì)產(chǎn)生大量二氧化碳排放。 要判斷垃圾發(fā)電是否屬于清潔能源,關(guān)鍵在于分析燃料來(lái)源——究竟是何種垃圾在發(fā)電? 或者說(shuō),這些二氧化碳的源頭是什么?這直接關(guān)系到垃圾發(fā)電能否被完全歸類為生物質(zhì)發(fā)電。 生物質(zhì)燃燒轉(zhuǎn)化的過(guò)程之所以不納入碳排放計(jì)算,是因?yàn)槠渌亩趸际菑拇髿庵凶匀晃盏模紵蠖趸寂欧艑儆谧匀唤绲奶佳h(huán)。 因此當(dāng)焚燒的垃圾是廚余、紙張、木材等天然材料時(shí),產(chǎn)生的電力確實(shí)可以認(rèn)定為"零碳"綠電。 然而,事實(shí)上垃圾的組成是復(fù)雜的。在現(xiàn)代生活垃圾中,源自化石原料的物料占據(jù)了一定的比例,比如塑料、快遞包裝、外賣餐盒等。 這些石化基材料燃燒時(shí),與燃煤一樣會(huì)向大氣釋放曾經(jīng)被封存在地下的碳(化石來(lái)源),形成新的溫室氣體排放。 以上海市為例,實(shí)施垃圾分類后,干垃圾(其他垃圾)中橡塑類占比達(dá)到了41.73%,顯然這一焚燒物料的屬性不能簡(jiǎn)單的認(rèn)為“垃圾焚燒發(fā)電就是綠電行為,就是碳減排行為”。

圖說(shuō):上海市干垃圾物理組分 來(lái)源:上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)現(xiàn)狀分析及對(duì)策建議,《環(huán)境衛(wèi)生工程》

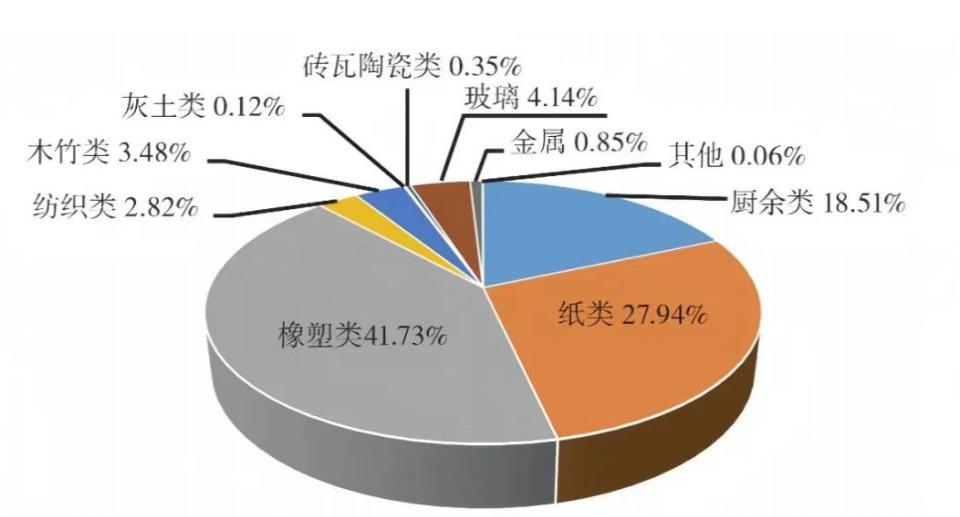

不只是上海,蘇州、深圳、廣州、北京等城市的生活垃圾焚燒碳排放也在不斷走高。 發(fā)表在《環(huán)境衛(wèi)生工程》期刊上的一篇研究指出,蘇州某垃圾焚燒廠的垃圾來(lái)源中,橡塑類的比例正在持續(xù)走高。

圖說(shuō):蘇州市某垃圾焚燒廠的進(jìn)廠垃圾物理組成

來(lái)源:蘇州市垃圾分類對(duì)焚燒過(guò)程碳排放的影響,《環(huán)境衛(wèi)生工程》

不只是中國(guó),據(jù)BBC報(bào)道,過(guò)去幾年,英國(guó)越來(lái)越多的塑料被送往焚燒發(fā)電廠,而廚余垃圾卻越來(lái)越少——這是因?yàn)閺N余垃圾被分離出來(lái)進(jìn)行了堆肥處理。 而且,化石基材料(比如塑料)的熱值是遠(yuǎn)高于生物質(zhì)的,也就是說(shuō)實(shí)際上在垃圾焚燒發(fā)電中,是塑料等化石基垃圾貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)的熱能和電能。 因此,將垃圾焚燒產(chǎn)生的電力與風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源相提并論,統(tǒng)一作為“零碳電力”,自然會(huì)引發(fā)討論與爭(zhēng)議。 如何界定這些源自化石燃料的物料進(jìn)入焚燒爐的比例問(wèn)題是界定項(xiàng)目屬性的關(guān)鍵之一。 但目前行業(yè)尚未建立科學(xué)的化石組分占比評(píng)估體系,這使得垃圾發(fā)電的"綠色"認(rèn)證缺乏精準(zhǔn)的計(jì)量基礎(chǔ)。

03 碳捕集打上“綠色補(bǔ)丁”

盡管垃圾焚燒發(fā)電的"綠色屬性"在理論上仍存爭(zhēng)議,但實(shí)踐層面已有不少焚燒廠通過(guò)配套碳捕集設(shè)施,為這一技術(shù)打上了環(huán)保"補(bǔ)丁"。 以挪威最大的電力和熱力供應(yīng)商Hafslund Celsio為例,其運(yùn)營(yíng)的奧斯陸郊區(qū)垃圾焚燒廠每年處理約35萬(wàn)噸分類后的殘余垃圾,用于發(fā)電和供熱。 該廠排放的二氧化碳中,生物源(如廢紙、紙板)與化石源(如塑料)各占一半。 目前該企業(yè)正與微軟、Frontier合作,在垃圾焚燒設(shè)施中增設(shè)二氧化碳捕集(CCS)裝置,被捕集的二氧化碳將通過(guò)船舶運(yùn)往挪威"北極光"項(xiàng)目基地進(jìn)行永久地質(zhì)封存。 圖說(shuō):Hafslund Celsio垃圾焚燒發(fā)電廠 來(lái)源:Hafslund Celsio

而Hafslund Celsio也可以通過(guò)本次CCS改造,不斷地從項(xiàng)目中開(kāi)發(fā)碳信用額度。該CCS系統(tǒng)預(yù)計(jì)將于2029年開(kāi)始運(yùn)營(yíng),每年可捕獲40萬(wàn)噸二氧化碳。 目前,微軟已經(jīng)從Hafslund Celsio承購(gòu)了110萬(wàn)噸碳信用額度,合同期限長(zhǎng)達(dá)10年。 除了封存,捕集的二氧化碳還可實(shí)現(xiàn)資源化利用。荷蘭埃塞克斯郡的"文霍爾溫室項(xiàng)目"就是典型案例。 該垃圾焚燒廠每年從煙氣中提取約2萬(wàn)噸二氧化碳,通過(guò)專用管道輸送給溫室大棚,以促進(jìn)西紅柿生長(zhǎng)。 來(lái)源:Rivenhall Low Carbon Greenhouse 理論上,純生物質(zhì)燃燒產(chǎn)生的二氧化碳還可作為綠色甲醇或航空燃料的原料,但由于垃圾成分復(fù)雜,這類應(yīng)用目前可能并不符合嚴(yán)格意義上的綠色燃料標(biāo)準(zhǔn)。 在垃圾發(fā)電環(huán)保屬性尚存爭(zhēng)議的當(dāng)下,碳捕集技術(shù)的應(yīng)用至少確保了這些二氧化碳能夠物盡其用,而非直接排入大氣。 這種"減排+利用"的雙重路徑,為行業(yè)提供了更具可持續(xù)性的發(fā)展思路。

特別聲明:本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源與作者,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。凡來(lái)源注明低碳網(wǎng)的內(nèi)容為低碳網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載需注明來(lái)源。

- 川普關(guān)于 ESG、DEI 和環(huán)境政策的行政措施梳理

- 碳圈新紀(jì)元!ISO與GHGP統(tǒng)一全球標(biāo)準(zhǔn)后企業(yè)如何搶占先機(jī)?

- 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)多元布局電碳業(yè)務(wù)

- 解讀產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證體系:標(biāo)準(zhǔn)指引、監(jiān)管進(jìn)程與企業(yè)實(shí)務(wù)

- 湖北省首個(gè)林業(yè)碳普惠方法學(xué)通過(guò)專家評(píng)審

- 國(guó)家能源局將配合有關(guān)部門繼續(xù)完善綠色金融服務(wù)政策

- 河北開(kāi)啟鋼鐵產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識(shí)認(rèn)證國(guó)家試點(diǎn)工作

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9