E Small Data

來源:國際能源小數(shù)據(jù)

全球核聚變領(lǐng)域發(fā)展:中國、歐美日競相角逐

Euractiv 網(wǎng)站發(fā)表文章,題目是:中國是否在核聚變領(lǐng)域超越歐洲、美國和日本?

核聚變,即結(jié)合原子核以釋放大量能量的過程,長期以來一直被譽為最終的清潔且?guī)缀鯚o限的能源。歐洲在這項研究中取得了早期的領(lǐng)先,并憑借在法國的宏偉ITER項目保持了這一勢頭。近年來,美國也在核聚變研究方面加大了力度,這是由于其在減少排放和能源安全方面的潛力。相比之下,中國在這些聚變努力中起步較晚。但最近在這一前沿技術(shù)方面取得了進展,并可能迅速超越歐洲、美國和日本的成果。

(來源:國際能源小數(shù)據(jù) 作者:E Small Data)

中國崛起成為全球領(lǐng)導(dǎo)者

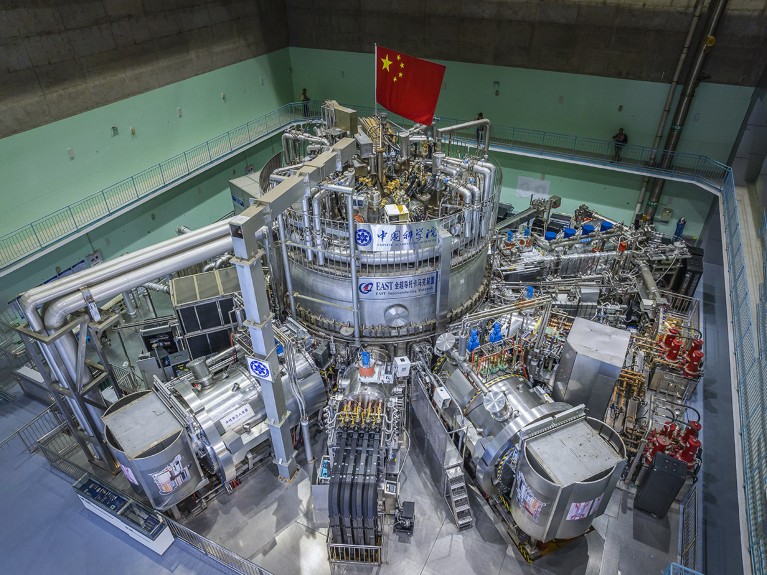

中國擁有被稱為“人造太陽”的實驗先進超導(dǎo)托卡馬克(EAST)項目。由合肥物理科學(xué)研究院運營的EAST已實現(xiàn)了幾個關(guān)鍵里程碑。2021年,EAST實現(xiàn)了1.2億攝氏度的等離子體溫度,并持續(xù)了101秒。后來,它達(dá)到了更高的1.6億攝氏度的溫度,持續(xù)了20秒——超過了多項國際基準(zhǔn)。中國還計劃開發(fā)其首個實驗性聚變反應(yīng)堆——中國聚變工程試驗堆(CFETR),預(yù)計在2030年代完成。中國為ITER貢獻(xiàn)了關(guān)鍵組件,如超導(dǎo)磁體和屏蔽毯,CFETR旨在彌合ITER和商用聚變電廠之間的差距,這將使中國成為部署聚變能源的領(lǐng)導(dǎo)者。

中國磁約束聚變的進展

據(jù)日本商業(yè)通訊社Nikkei報道,自2011年以來,中國在聚變供應(yīng)鏈中申請的專利數(shù)量超過了任何其他國家。中國在聚變科學(xué)和工程領(lǐng)域的博士人數(shù)是美國的十倍。2023年,中國的EAST超導(dǎo)托卡馬克創(chuàng)造了世界紀(jì)錄,實現(xiàn)了超過400秒的持續(xù)高溫等離子體——這是探索未來聚變機器所需的等離子體的重要里程碑。”據(jù)報道,中國政府每年在聚變能源上的投資接近15億美元,幾乎是美國聚變預(yù)算的兩倍。2024年4月,中國通過了新的原子能法,這將指導(dǎo)未來幾年的聚變監(jiān)管。聚變技術(shù)也首次被納入中國年度政府工作報告,目標(biāo)是到2035年擁有一個工業(yè)原型聚變機器,到2050年準(zhǔn)備商業(yè)使用。

磁約束聚變技術(shù)是這一戰(zhàn)略的關(guān)鍵。EAST采用了先進的超導(dǎo)磁體,為高性能等離子體約束和穩(wěn)定性奠定了基礎(chǔ)。在這一過程中,通過約束可以獲得穩(wěn)定的反應(yīng),在聚變創(chuàng)造的極端條件下,使用非常強大的磁場來限制和管理等離子體,即由氫的兩種同位素——氘和氚混合而成的電離氣體。其他項目,如美國的Commonwealth Fusion Systems,也在使用這種類型的聚變活動,該公司擁有包括意大利能源公司Eni在內(nèi)的歐洲股東。

雖然中國取得了重大進展,但很明顯,它不能獨自達(dá)到聚變的圣杯,與全球合作伙伴如ITER的合作仍然至關(guān)重要。歐洲以其對國際合作和尖端技術(shù)的重視,提供了與中國國家主導(dǎo)方式相輔相成的模式。與此同時,美國和其他專注于私營部門驅(qū)動創(chuàng)新的國家正在創(chuàng)造多樣化的聚變研究生態(tài)系統(tǒng)。

日本的進展

在日本,核聚變的研究工作開始得更早,進展也在以可以與中國進展相匹配的速度進行。作為一個能源進口國,日本很早就理解了聚變對其能源安全的戰(zhàn)略重要性。

這些最近的研究是在日本的Moonshot Goal 10 發(fā)展計劃的背景下進行的,該計劃旨在解決日本特有的問題,如迅速老齡化的人口和對全球變暖影響的特殊脆弱性。其中專門針對核聚變,目標(biāo)是到2050年實現(xiàn)技術(shù)的多樣化應(yīng)用,以實現(xiàn)“一個與全球環(huán)境和諧共存、不受資源限制的活力社會”。日本的重點在于核聚變的長期可持續(xù)性,這體現(xiàn)在實驗創(chuàng)新、強大的國際伙伴關(guān)系和對實際應(yīng)用的關(guān)注上。

其研究主要集中在兩個突出的項目上:位于Naka的日本托魯斯-60超先進(JT-60SA)項目,這是一個由日本和歐盟共同開發(fā)的托卡馬克型聚變反應(yīng)堆;以及位于Toki的國家聚變科學(xué)研究所的大型螺旋聚變研究項目,這是世界上最大的螺旋裝置之一。前者使用的托卡馬克技術(shù)旨在補充ITER的工作,而后者是世界上最大的恒星器型設(shè)備之一。與托卡馬克不同,恒星器提供連續(xù)的等離子體約束,無需脈沖操作,解決了穩(wěn)態(tài)聚變電廠的一個關(guān)鍵挑戰(zhàn)。兩者都使用先進的超導(dǎo)磁體來約束等離子體。日本在開發(fā)抗輻射材料方面領(lǐng)先,這對于聚變反應(yīng)堆的壽命和安全至關(guān)重要。日本政府于2023年4月啟動了聚變能源創(chuàng)新戰(zhàn)略,旨在支持“實現(xiàn)聚變能源作為世界下一代能源”的目標(biāo)。

今年3月,日本政府還宣布成立日本聚變能源委員會(J-Fusion),以鼓勵國內(nèi)私營聚變產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。今年早些時候,日本當(dāng)時的首相岸田文雄訪問美國期間宣布了一個新的伙伴關(guān)系,將美國能源部和日本的科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合起來,合作加速聚變能源的示范和商業(yè)化。政府還去年向英國派出了一個代表團,以深化英日聚變合作。

全球向核聚變邁進的競賽不是零和游戲。一個地區(qū)的進步加速了全球的突破,使我們更接近實現(xiàn)聚變的承諾,即豐富的、無碳的能源。無論是通過國際合作、公共資金還是私營部門的聰明才智,聚變能源的夢想正變得越來越具體——為可持續(xù)能源的未來提供了希望。但哪個全球地區(qū)能從其部署中獲益最多,將由政府政策、投資者信心和商業(yè)戰(zhàn)略決定。

特別聲明:本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有內(nèi)容,均已署名來源與作者,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。凡來源注明低碳網(wǎng)的內(nèi)容為低碳網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載需注明來源。

相關(guān)文章:

- 川普關(guān)于 ESG、DEI 和環(huán)境政策的行政措施梳理

- 碳圈新紀(jì)元!ISO與GHGP統(tǒng)一全球標(biāo)準(zhǔn)后企業(yè)如何搶占先機?

- 當(dāng)前ESG 投資趨勢:表現(xiàn)、爭論等

- 內(nèi)蒙古電力集團多元布局電碳業(yè)務(wù)

- 解讀產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證體系:標(biāo)準(zhǔn)指引、監(jiān)管進程與企業(yè)實務(wù)

- 湖北省首個林業(yè)碳普惠方法學(xué)通過專家評審

- 河北開啟鋼鐵產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識認(rèn)證國家試點工作

- 國家能源局將配合有關(guān)部門繼續(xù)完善綠色金融服務(wù)政策

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9