近日朋友圈被兩件事刷屏:一是廣東的朋友在40度高溫下調(diào)侃“出門五分鐘流汗兩小時(shí)”,二是騰訊剛簽下的長三角數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目,據(jù)說建成后每年耗電量夠一個(gè)中型城市用一年。這兩個(gè)看似無關(guān)的場景,恰恰是電力股飆漲的底層邏輯。

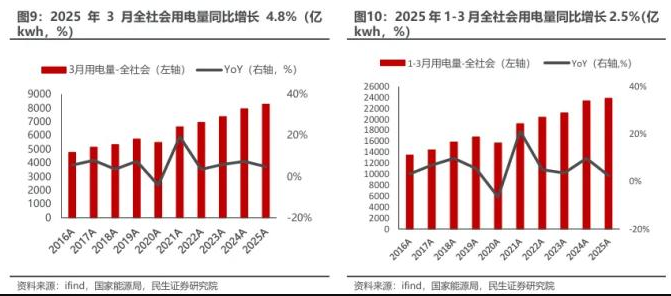

國家電網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,今年長三角地區(qū)空調(diào)負(fù)荷比往年提前半個(gè)月啟動(dòng),加上字節(jié)跳動(dòng)、阿里云等大廠瘋狂擴(kuò)張AI算力中心,單座10萬GPU集群一年就要“吃掉”16億度電——這相當(dāng)于20萬個(gè)家庭一年的用電量。有電力公司朋友透露,某頭部云廠商最近一口氣鎖定了三峽能源未來五年的風(fēng)電供應(yīng),生怕下半年電價(jià)漲了搶不到電。

機(jī)構(gòu)指出:1、受益煤價(jià)大幅下跌,火電一季度業(yè)績穩(wěn)步增長,二三季度進(jìn)入用電旺季,在煤價(jià)維持低位情形下,火電業(yè)績有望持續(xù)改善,部分企業(yè)積極布局風(fēng)電及熱電聯(lián)產(chǎn)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),遠(yuǎn)期成長性可期。2、大水電企業(yè)業(yè)績穩(wěn)定向上,在利率下行背景下,股息率仍具備溢價(jià)優(yōu)勢(shì),且分紅率預(yù)期穩(wěn)定。

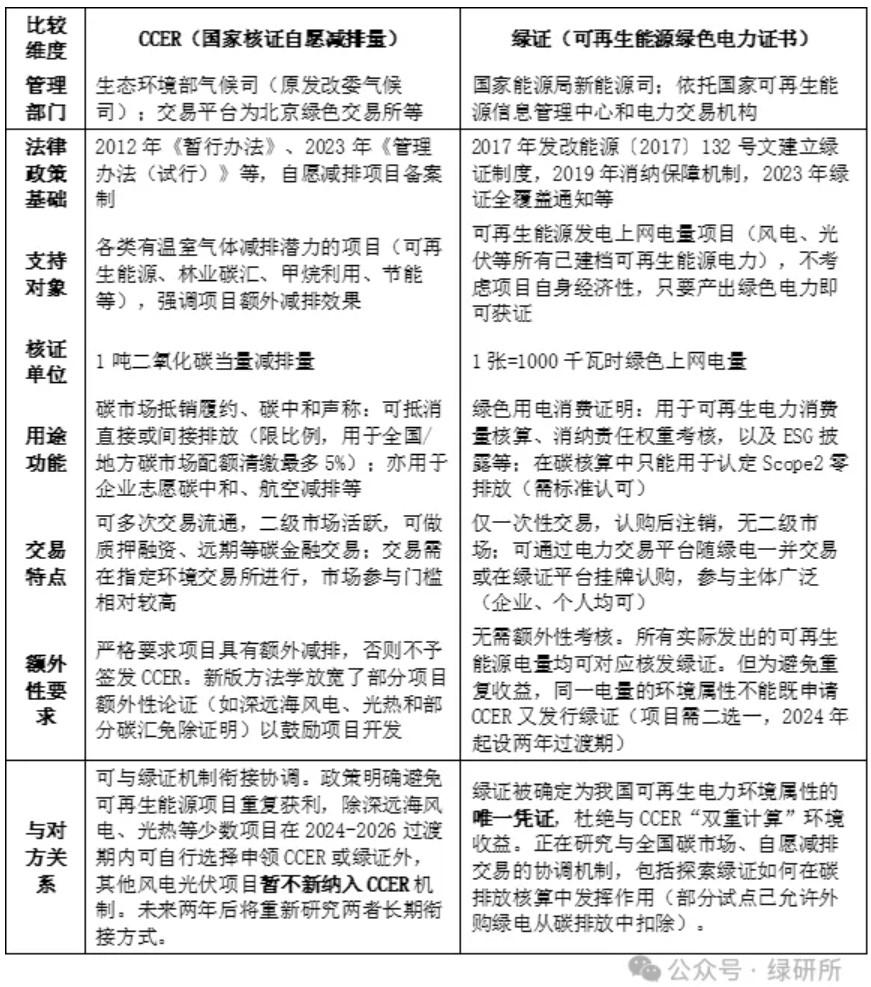

如果說需求是明面上的熱鬧,政策才是幕后推手。上個(gè)月發(fā)改委發(fā)布的綠證新政,直接把新建數(shù)據(jù)中心的綠電使用門檻提到80%,這相當(dāng)于給新能源運(yùn)營商發(fā)了張長期飯票。華能國際山東海上風(fēng)電項(xiàng)目負(fù)責(zé)人算過一筆賬:綠證跨省交易放開后,他們每度電能多賺5分錢,一個(gè)項(xiàng)目一年多掙2個(gè)億。

更狠的是電力市場化改革。7月要落地的《電力市場運(yùn)行基本規(guī)則》讓火電企業(yè)有了新活法——過去電廠最怕的調(diào)峰調(diào)頻,現(xiàn)在成了賺錢手藝。華銀電力的財(cái)報(bào)顯示,一季度靠輔助服務(wù)多賺了1.2億,相當(dāng)于去年全年利潤的三成。有業(yè)內(nèi)人士調(diào)侃:“現(xiàn)在電廠值班員盯著電力現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)的勁頭,比炒股大媽看K線還認(rèn)真。”

下面是對(duì)受益電力公司的整理:

特別聲明:本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有內(nèi)容,均已署名來源與作者,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。凡來源注明低碳網(wǎng)的內(nèi)容為低碳網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載需注明來源。

- 川普關(guān)于 ESG、DEI 和環(huán)境政策的行政措施梳理

- 碳圈新紀(jì)元!ISO與GHGP統(tǒng)一全球標(biāo)準(zhǔn)后企業(yè)如何搶占先機(jī)?

- 當(dāng)前ESG 投資趨勢(shì):表現(xiàn)、爭論等

- 碳強(qiáng)度→碳總量!鄭州碳排放雙控工作方案印發(fā)

- 沉默的投資潮:87%的美國企業(yè)堅(jiān)定ESG戰(zhàn)略

- 內(nèi)蒙古電力集團(tuán)多元布局電碳業(yè)務(wù)

- 解讀產(chǎn)品碳足跡認(rèn)證體系:標(biāo)準(zhǔn)指引、監(jiān)管進(jìn)程與企業(yè)實(shí)務(wù)

- 湖北省首個(gè)林業(yè)碳普惠方法學(xué)通過專家評(píng)審

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9