一、技術前提

負排放技術是實現碳中和的必由之路。即便是最樂觀的情形—所有能源都被零碳能源替代,人類生活、畜牧業等也會產生 CO2排放;想要達成碳中和的目標,負排放技術不可或缺。

二、成本問題

林業碳匯是最便宜、易得的負排放技術。森林碳匯是指森林生態系統吸收大氣中 CO2,并將其固定在植被和土壤中,從而減少大氣中 CO2濃度的過程、活動或機制;林業碳匯指通過森林保護、濕地管理、荒漠化治理、造林和更新造林、森林經營管理、采伐林產品管理等林業經營管理活動,穩定和增加碳匯量的過程、活動或機制,主要包括造林(對生長過程實施計量和檢測的增匯)和經營林(通過撫育經營的項目活動增匯)兩種增加碳匯機制。根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第五次評估報告,植樹造林和重新造林是 CO2 去除(CDR)性價比最高的方案,每噸 CO2 的去除成本在 5-50 美元之間。相對來說,生物能源與碳捕獲和儲存(BECCS)去除 CO2 的成本在 100-200 美元/噸,且建設基礎設施的前期投入很大,因此經濟激勵很弱。

三、技術認可

森林的碳匯功能在UNFCCC 和京都議定書得到明確肯定。林業碳匯的生態效應得到認可。森林作為天然的碳庫,其在緩解溫室氣體排放上的功用 在國際上已經得到廣泛的證明。根據武漢林業調查設計院數據,樹木每生長 1m3,就能多吸收 1.8 噸 CO2,釋放 1.6 噸氧氣。《科學》2007 年刊登的《熱帶森林和氣候政策》提出可以通過減少毀林以及防止森林退化,如果到 2050 年,全球范圍內成功將森林退化率降低 50%,那么到 2100 年可以避免 500 億噸 CO2排放,相當于 2001-2006 年世界化石燃料排放 CO2的總和。

四、林業碳匯的政治及經濟效用

目前我國森林生態效益補償制度主要是由國家財政轉移支付完成,然而我國林業資源豐富的地區往往經濟發展水平較落后,林業碳匯可以起到一定平衡中央和地方財政矛盾作用。針對財政支付能力較差的地方政府,此前補貼需要中央通過債務置換等方式進行承擔;采用林業碳匯項目后,部分補貼與轉移支付或由能效較差的排放企業替中央承擔。

五、林業碳匯目前的困境

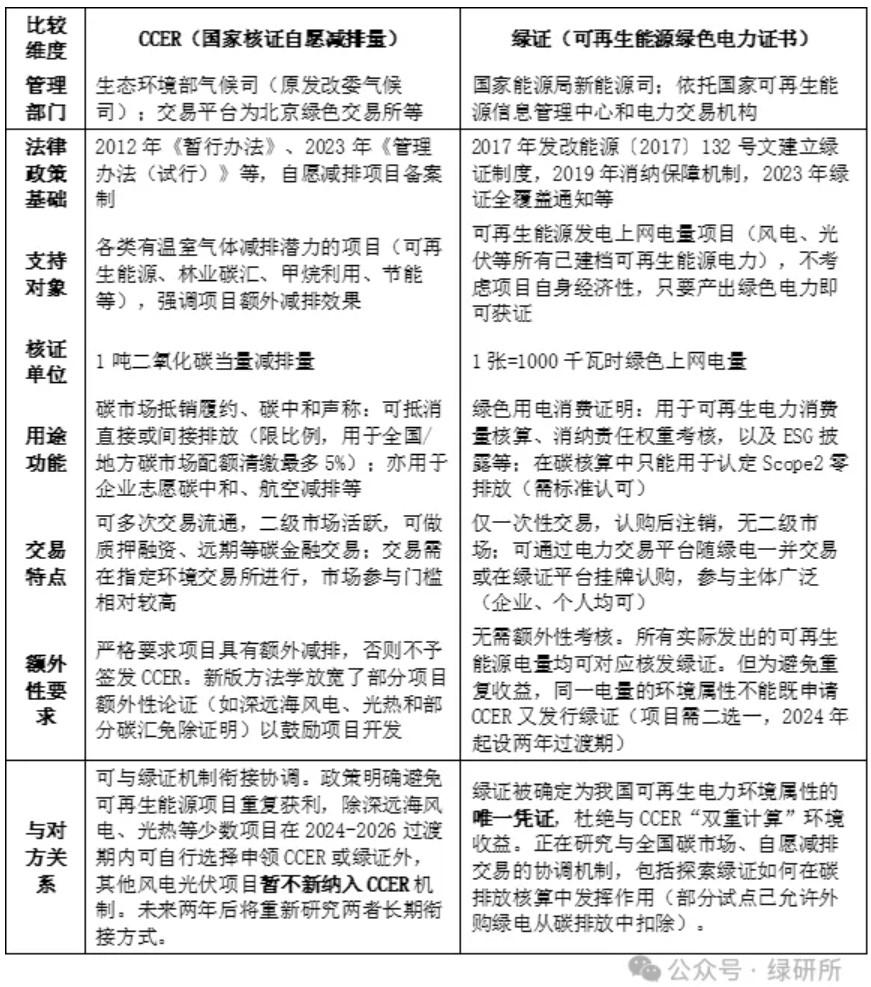

林業碳匯方法學嚴格,開發過程復雜,林業碳匯為三大可核證 CCER 類型之一,當前項目占比較低。

CCER 林業碳匯項目方法學要求嚴格,準入門檻較高。

林業碳匯開發周期較長,專業人員要求高。我國林業碳匯的開發過程包括六大步驟:文件準備→項目審定(面積、樹種、生長環境和情況)→注冊→排放檢測→核查/核證→CCER簽發,開發周期長達 10-14 個月。新的方法學據說會簡化此流程,我們講拭目以待。

我國林權分散,整合難度大 ,單個林農開發碳匯的規模很小,成本很高,方法學又相對復雜,很難獲得經濟收益,林農自主開發林業碳匯項目很難克服投資障礙和技術障礙。

六、林業碳匯的未來市場空間

林業碳匯維持高準入,2030 年市場需求規模超 100 億元。

根據中林碳服網數據,根據中國核證自愿減排量交易信息平臺上存量 CCER 項目計算,每畝森林碳匯造林項目每年可以產生 0.75 噸碳匯,每畝森林經營碳匯項目每年可以產生 0.19 噸碳匯。

近期CCER價格已經遠超配額CEA的價格達到了80元/噸,遠期持續看漲。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9