我曾經在多個場合接受采訪時都提到過這樣一個觀點,那就是基于個人減排的碳普惠機制未來可能跑出來千億甚至萬億級別的公司。

就像沒有4G/5G這個基礎設施就不可能出現短視頻直播帶貨這個萬億市場一樣。目前的碳普惠機制推得舉步維艱,也正是因為缺乏基礎設施,而這個基礎設施,就是產品碳標簽制度。

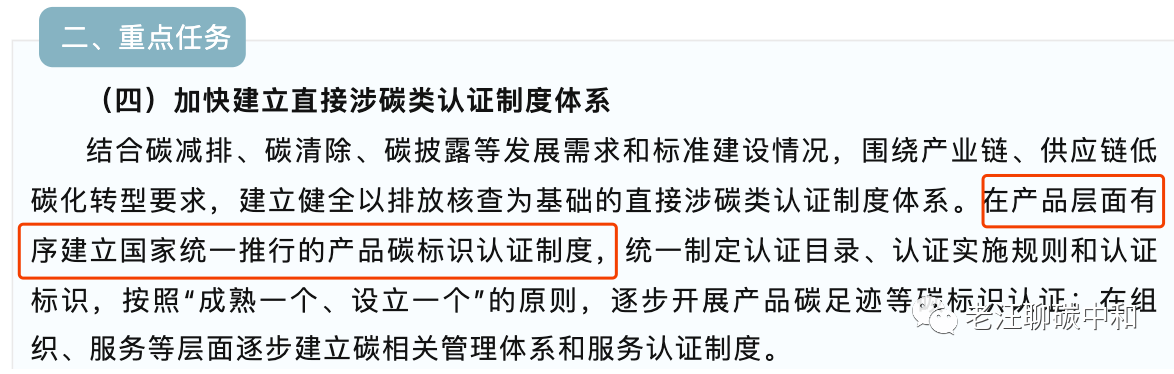

近日,市場監管總局發布了《關于統籌運用質量認證服務碳達峰碳中和工作的實施意見》,《意見》對在認證認可方面如何支撐碳達峰碳中和工作做了具體的部署。其中在重點任務方面,明確要在產品層面有序建立國家統一推行的產品碳標識(碳標簽)認證制度。

也就是說,有了這個制度以后,我國的所有產品都有可能貼上碳排放信息的碳標簽。

你可能會問,這跟碳普惠和萬億市場有什么關系啊?

別急,聽我細細道來。

碳普惠總體來說是通過個人減碳以獲得好處來促進全社會減排的模式,但個人直接排放如開車用電什么的少之又少,起不了規模,現在的碳普惠項目,基本都是走路減排+兌換公交卡模式,因為場景太少,都處于半死不活靠政府強撐的狀態。

而個人碳減排的大頭其實是在個人消費產生的碳減排,大到買房買車,小到喝茶吃瓜都可能是減排場景。

所以如果基于消費端的碳減排能夠納入到碳普惠體系里,那么整個碳普惠的影響力將是水滴與大海、沙粒與沙漠的區別,然后再在這個基礎上建立各種商業模式,成就千億甚至萬億企業也就是水到渠成的事情了。

那這個玩意這么好,為什么不趕緊搞呢?

這又是一個小孩沒娘說來話長的故事了。

事實上在我國的“十二五”規劃中,就已經明確了要建立產品碳標識和認證制度,而且當時的負責部門就是質檢總局,結果什么樣大家也都知道了。為什么沒下文呢?我們先來分析一下建立這一套制度需要干些什么吧。

想要想建立一套碳標識認證制度,那就先得建立起一套產品碳足跡核算體系,想要建立產品碳足跡核算體系,那就得先建立一套屬于中國的產品碳排放數據庫,要想建立這套數據庫,就涉及到一些可能較為敏感的數據。

特別是在當時(2010年左右),中國在碳排放方面成為全球攻擊對象,這一不小心就會造成數據泄露,誰也擔不起這個責任,于是就不了了知。記得當時,我聽說發改委的主要領導是明確表態不要搞數據庫的。

再后來,大家都知道這事涉及到數據就不好整,于是都拖著不搞,拖著拖著就拖到了現在,也因此耽擱了一些事,比如歐盟電池法案讓一些從未涉足碳足跡的中國政府及企業措手不及。

如今雙碳目標也提出了,我們在碳減排方面也已經化被動為主動了,所以這件事情也該提上日程了。

根據《意見》中的工作安排,到2025年,要基本建成直接涉碳類和間接涉碳類相結合、國家統一推行與機構自主開展相結合的碳達峰碳中和認證制度體系。分步建立產品碳標識認證、碳相關管理體系和服務認證等直接涉碳類認證制度體系,完善綠色產品認證、能源管理體系認證、環境管理體系認證等間接涉碳類認證制度體系。

其中產品碳標識認證是放在首位要建立的,我們拭目以待吧!

事實上,在碳普惠方面我是有長遠規劃的,就等著這個基礎設施開建呢,萬一我就是那個萬億企業呢是吧哈哈!

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9