01 文章導讀

中國全國碳市場的正式運行使得全球碳定價機制所覆蓋的溫室氣體排放量翻倍,也使其成為全球規模最大的碳市場。全國碳市場預期將成為中國實現“碳達峰、碳中和”戰略氣候目標的關鍵政策工具。全國碳市場在制度設計上不僅結合了經濟理論基礎與國際實踐經驗,更重要的是充分契合中國國情特征,尤其是其基于碳排放強度而非絕對排放總量控制的機制設計,使之本質上成為了一個多行業的可交易績效標準。本文系統梳理了全國碳市場的發展歷程,剖析了若干核心制度設計要素及其理論依據,闡述了最新進展與挑戰,并提出了其分階段發展路徑的政策建議。

02 背景介紹

作為最大的發展中國家和溫室氣體排放國,中國應對全球氣候變化的挑戰和復雜性是史無前例的。中國經濟的快速增長伴隨著碳排放持續攀升,亟需有效的脫碳政策工具以推動社會經濟低碳轉型。

碳排放權交易市場(簡稱碳市場)是國際社會應對氣候變化的重要政策手段。碳市場作為一種為溫室氣體排放定價的重要機制,在促進經濟和能源低碳結構轉型過程中發揮關鍵作用,被越來越多的國家和地區所采納。盡管碳市場已有成熟的理論框架和豐富的國際經驗,但將這些經驗轉化為適用于我國國情且行之有效的政策仍面臨重大挑戰。自2021年7月正式啟動運行以來,全國碳市場已成功完成兩個履約周期。雖然其在制度建設與市場運行方面取得了初步成效,但同時也面臨著一系列亟待解決的問題以及關乎未來可持續發展的戰略性議題。

03 圖文介紹

(1)模型設計與分析框架

首先,本文系統梳理了中國近二十年來在二氧化碳減排領域的政策演進歷程及碳市場的發展軌跡。自1997年《中華人民共和國節約能源法》及2005年《中華人民共和國可再生能源法》確立法律基礎框架以來,中國通過一系列制度性安排(如將節能減排目標納入地方政府考核體系等)有效推動了能源利用效率的提升,同時積極參與清潔發展機制等國際碳市場實踐,為國內碳市場建設積累了寶貴經驗。自2011年起,中國在北京、天津、上海、重慶、深圳、湖北和廣東等七個省市啟動了碳排放權交易試點工作,通過區域性實踐探索了符合中國國情的碳市場運行模式。全國碳市場的正式啟動標志著中國氣候政策工具由過去主要依靠行政措施和財政補貼等手段向基于市場的碳定價方式轉變。

圖1 中國碳市場體系發展概況

其次,本文從覆蓋范圍、總量設定、配額分配和監測、報告與核查(MRV)機制四個方面介紹了全國碳市場的政策設計,并探討其設計的原理與政策考慮。全國碳市場的前兩個履約周期僅覆蓋電力行業,納入門檻為2.6萬噸二氧化碳,這一門檻涵蓋了大部分大型發電廠,占能源相關二氧化碳排放量的40%以上。配額分配采用基于活動水平和碳排放強度基準的免費分配方法,以減少碳市場對企業的沖擊,推進政策落地實施。全國碳市場的總量是結合了自下而上和自上而下的方法的靈活總量,而不是一個固定的總量,其設定與覆蓋行業實際產出量相關聯。我國的MRV體系主要采用基于核算的方法,同時推進基于測量的方法發展,并通過國家-省-企業三級監督機制強化數據質量保障與政策落實。

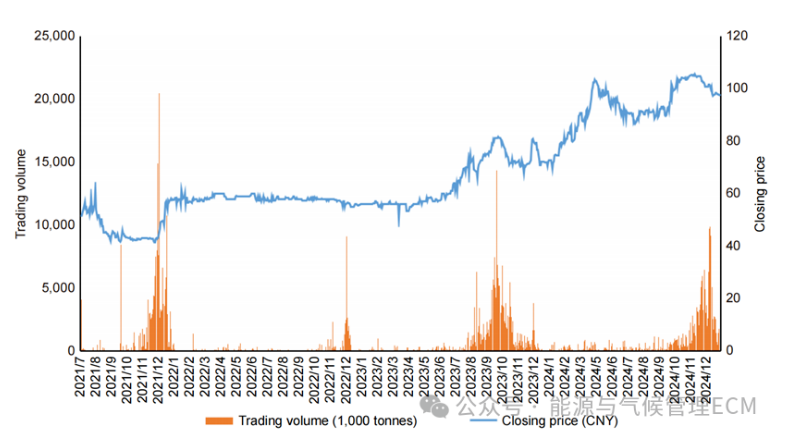

最后,本文概述了全國碳市場的建設進展。在法律監管框架方面,2024年1月國務院發布《碳排放權交易管理暫行條例》,取代了2020年生態環境部的部門規章,形成了以行政法規為核心、“1+N”配套政策為支撐的監管體系。基礎設施已建成并平穩運行,包括注冊登記系統(湖北)、交易系統(上海)和國家碳市場管理平臺,實現了企業注冊、配額分配、交易和履約的全流程在線管理,并通過管理平臺實現實時數據共享。排放核算和數據質量取得顯著提升——定期更新監測、報告和核查指南,簡化核算方法;推動企業實測燃煤排放因子(實測率超95%);探索應用大數據和區塊鏈技術進行數據質量預警;開展跨行業碳排放直接監測試點。自愿減排市場(CCER)于2024年重啟,發布了造林、海上風電等方法學。市場運行方面,碳價從2021到2024年上漲66%,均價66元/噸,首周期履約率99.5%,第二履約周期交易量和成交額分別增長19%和89%。與此同時,全國碳市場的進一步發展也面臨缺乏分階段發展路線圖和市場穩定措施、市場活躍度不足、與其他能源和氣候政策的協調不明確等挑戰。

圖2 中國全國碳市場收盤價和交易量

04 總結與展望

全國碳市場建設應采取分階段發展策略,以匹配國家氣候目標與經濟社會發展需求。短期重點在于完善現有強度控制體系,加快納入鋼鐵、水泥、鋁業等高排放行業,逐步引入配額拍賣,配套出臺市場調控工具,同步強化MRV體系智能化建設并拓展CCER方法學覆蓋領域。中期將隨碳達峰進程深化市場機制,行業覆蓋擴展至8000余家重點排放單位(占能源相關碳排放80%),對部分行業逐步開展絕對總量控制,提高拍賣比例并引入期貨等金融衍生品。長期目標建成成熟的總量控制市場,形成多層次交易產品體系和多元化參與主體,碳價信號充分傳導至產業鏈,并通過與國際碳定價機制的銜接,顯著提升中國在全球氣候治理中的話語權。這一發展過程需要持續加強配額分配優化、碳金融創新、大數據監管技術等關鍵領域的學術研究與政策設計。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9