1、機(jī)制電量有綠證嗎?

有綠證。從屬性上講,機(jī)制電量屬于可再生能源電量,因此對應(yīng)地也可以核發(fā)綠證,但沒有綠證收益。

2、有綠證是否意味著能夠核發(fā)綠證?

不一定。雖然機(jī)制電量具備核發(fā)條件,但如果未進(jìn)行“建檔立卡”,實(shí)際上不會核發(fā)綠證。只有完成建檔立卡的可再生能源項(xiàng)目,其發(fā)電量才可以核發(fā)綠證。

3、既然有綠證,為何沒有綠證收益?

“136號文”明確規(guī)定:“納入可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制的電量,不重復(fù)獲得綠證收益。”這意味著機(jī)制電量的環(huán)境價(jià)值已通過該機(jī)制進(jìn)行確認(rèn)和消化,不能再單獨(dú)獲得綠證帶來的額外收益。

4、為什么很多人說“機(jī)制電量沒有綠證”?

這是一種簡化的說法,完整的表述應(yīng)是“機(jī)制電量沒有綠證收益”,或“發(fā)電企業(yè)無法單獨(dú)/額外感知到綠證收益”。

5、什么是“單獨(dú)/額外感知到的綠證收益”?

指的是企業(yè)可將綠證與電量分離,獨(dú)立定價(jià)并銷售,例如:

在綠電交易中單獨(dú)申報(bào)環(huán)境權(quán)益價(jià)格

單獨(dú)銷售證電分離的普通綠證

6、在什么情況下,發(fā)電企業(yè)無法單獨(dú)感知綠證收益?

主要有以下三種情形:

不可交易綠證,如自發(fā)自用的可再生能源、存量常規(guī)水電等

核發(fā)即核銷,項(xiàng)目建檔立卡并自動(dòng)核發(fā)綠證,因開發(fā)CCER等原因,綠證直接核銷

其他特殊機(jī)制,無論是否建檔立卡,該電量的環(huán)境權(quán)益由機(jī)制集中賦予指定消費(fèi)主體(如地方政府或電網(wǎng)公司)并統(tǒng)一核銷,機(jī)制電量很可能是這種情況

7、為什么不干脆不核發(fā)綠證?

因?yàn)榫G證機(jī)制規(guī)定:每1MWh可再生能源電量都可核發(fā)綠證,不論是否上網(wǎng)、是否開發(fā)了其他環(huán)境權(quán)益產(chǎn)品,或是否參與特定機(jī)制,建檔立卡后仍會核發(fā)綠證。只是通過不同方式進(jìn)行處理,如:

屬性標(biāo)注為“不可交易”

系統(tǒng)直接核銷等

8、機(jī)制電量的綠證未來是否可能參與交易?

大概率不可能。如果綠證已核銷,或標(biāo)記為不可交易,其狀態(tài)不可逆,除非未來政策發(fā)生重大調(diào)整。

9、機(jī)制電量的綠證能否用于國際綠證體系?

二者不是一回事。國際綠證體系的核心參與者是用電企業(yè),而機(jī)制電量的綠證(環(huán)境權(quán)益)——姑且稱作“機(jī)制綠證”——可能被定向核銷給地方政府或電網(wǎng)公司,更偏向于“可再生能源消納”,不符合國際市場對“買方自主、可識別”的理念。

10、企業(yè)如何應(yīng)對機(jī)制電量帶來的綠證收益損失?

不必過度糾結(jié)。機(jī)制電量雖然少了單獨(dú)定價(jià)的綠證收益,但整體收益通過機(jī)制結(jié)算已經(jīng)體現(xiàn)。無論“9+1”還是“10”,總收益預(yù)期是相對穩(wěn)定的。企業(yè)應(yīng)將更多精力投入到:

市場選擇與投資結(jié)構(gòu)調(diào)整

制定增量機(jī)制競價(jià)策略

電力交易能力建設(shè)

11、不是說綠證和CCER不能重復(fù)開發(fā)嗎?

不是不能重復(fù)開發(fā),而是不能重復(fù)獲益。綠證是自動(dòng)核發(fā)的,而CCER是申請制。根據(jù)國能綜通新能〔2024〕124號文,為了避免重復(fù)獲益,相關(guān)部門會采取措施,如:

凍結(jié)在自愿減排項(xiàng)目計(jì)入期內(nèi)的未交易綠證

銷減排量對應(yīng)的未交易綠證

12、是否有其他需特別注意的事項(xiàng)?

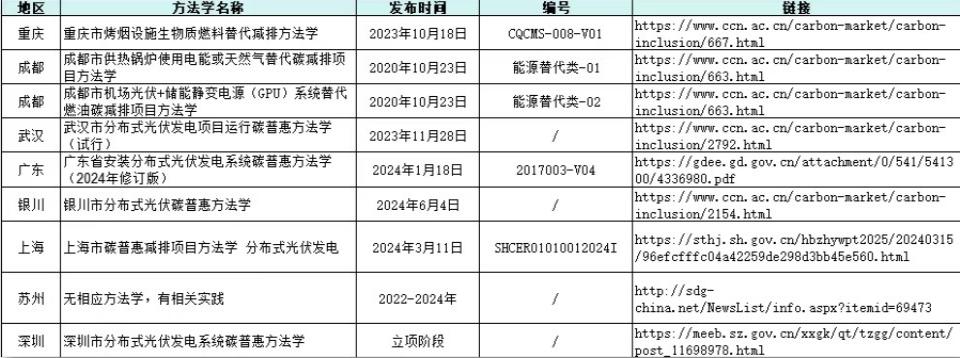

部分地區(qū)制定了能源類的方法學(xué),可能存在重復(fù)獲益的空間。建議主管部門建立環(huán)境權(quán)益銜接機(jī)制,企業(yè)關(guān)注政策動(dòng)向,確保合規(guī)的同時(shí)最大化收益:

個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考,歡迎探討

特別聲明:本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有內(nèi)容,均已署名來源與作者,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。凡來源注明低碳網(wǎng)的內(nèi)容為低碳網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9