三大交易所出臺新規,要求上市公司依規披露ESG報告。

2月8日,滬深兩大交易所發布《上市公司自律監管指引——可持續發展報告(試行)(征求意見稿)》,北交所發布《上市公司持續監管指引——可持續發展報告(試行)(征求意見稿)》。

上述文件由證監會統一部署,總體結構、內容基本一致,因此以下統稱《指引》。

《指引》是我國首部系統性的上市公司ESG信息披露規則,共六章五十八條,涵蓋二十個具體議題,明確了上市公司可持續發展信息的披露框架,環境信息、社會信息、公司治理信息的披露規則。

根據《指引》,報告期內持續被納入上證180、科創50、深證100、創業板指數的樣本公司、以及境內外同時上市的公司,應當最晚在2026年4月30日前,首次披露2025年度《可持續發展報告》。此外,北交所上市公司可按照相關規定自愿披露。

據21世紀經濟報道統計,目前共450余家A股上市公司被納入強制披露范圍,合計占A股市值的51%。對這些企業而言,ESG報告不再僅僅是“錦上添花”,而將成為它們在資本市場的“硬性標配”。

起草說明指出,新規以“引導上市公司踐行可持續發展理念,規范可持續發展相關信息披露”為目的,以“實事求是、系統思維、博采眾長、中國特色”為思路,強調上市公司“不得進行選擇性披露,不得與依法披露的信息相沖突,不得誤導投資者及其他利益相關者”。

三大交易所表示,新規出臺前,A股已有超千家上市公司在2023年度披露了ESG相關報告。然而,由于缺乏統一標準,且部分數據披露難度較大,很多公司在實際披露的報告中重定性而輕定量,選取的數據可對照性、平衡性欠缺,導致報告質量參差不齊,且不同公司業務存在差異,對投資者的參考價值相對有限。

針對這一突出問題,《指引》明確了上市公司在披露部分重要議題的相關信息時需兼采定性、定量方式。企業在披露定量數據時應采取規范的術語、單位和計量方法,并保持測量及計算方法的一致性,在方法變化后及時對相關數據進行追溯調整,便于投資者及其他利益相關者對其ESG表現進行橫向及縱向對比。

36碳查閱《指引》發現,其中的“重要議題”,是指對企業價值產生較大影響(財務重要性)、及企業表現對經濟、社會和環境產生重大影響(影響重要性)的議題,由披露主體結合自身所處行業和經營業務的特點而確定。

該“雙重重要性”原則,在歐盟委員會此前推出的《歐洲可持續報告準則》中也有所體現,這反映了《指引》對于國際經驗的吸納。此外,《指引》表示,由于不同企業所處的產業行業、發展階段不同,企業還應當根據自身情況識別并披露其他具有重要性的議題。

針對“重要議題”,《指引》提出了一套可持續發展信息披露框架,要求上市公司圍繞“治理”、“戰略”、“影響、風險和機遇管理”、“指標與目標”四個核心內容進行分析和披露。

考慮到現實情況,《指引》針對定量披露要求設置緩釋措施。在2025、2026年度報告期內難以定量披露可持續發展相關風險和機遇對當期財務狀況影響的,可僅進行定性披露。

具體而言,《指引》對于E(環境)、S(社會)、G(公司治理)三方面都做出了明確規定。

環境信息披露要求方面,披露主體應當結合能源使用情況核算并披露溫室氣體范圍1排放量、范圍2排放量,選擇性披露溫室氣體范圍3排放量,有條件的可聘請第三方公司對排放數據進行核查鑒證。

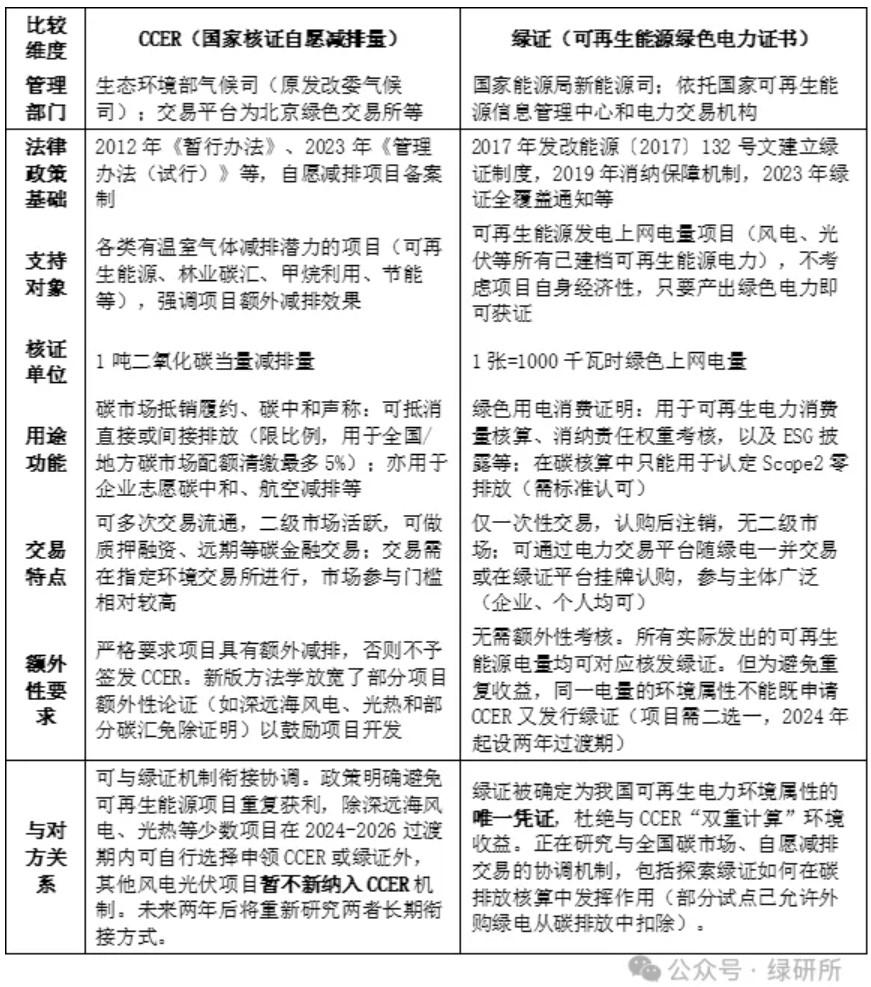

值得注意的是,《指引》提及了正式重啟不久的CCER市場,極具中國特色。據《指引》規定,披露主體應當披露全國溫室氣體自愿減排項目和核證自愿減排量(CCER)的登記與交易情況,參與其他減排機制的項目和減排量登記與交易情況等內容。涉及使用碳信用額度的,應當披露所使用的碳信用額度的來源與數量。

《指引》特別指出,在披露碳排放、碳減排目標等預測性信息時,不應采取過于樂觀或悲觀的假設,同時應進行充分的風險提示。

社會信息披露要求方面,《指引》設置了鄉村振興、社會貢獻、創新驅動、科技倫理、供應鏈安全、平等對待中小企業、產品及服務安全與質量、數據安全與客戶隱私保護、員工等重要議題。

公司治理信息披露要求方面,《指引》要求上市公司披露按照不同議題及重要性建立的公司治理結構、內部制度、控制措施和程序情況等,防范商業賄賂與不正當競爭。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9