10月12日,2025氣候與可持續攝影大賽頒獎典禮暨可持續藝術沙龍在北京王府中環圓滿落下帷幕。活動以頒獎儀式、圓桌對話、入圍作品展覽等多元形式展開,匯聚來自國際組織與社會各界的嘉賓,共同探討推動全球環境治理與可持續發展的新路徑,見證年度榮譽的誕生,共享一場以“共生”為主題的視覺盛宴。

本屆“氣候與可持續攝影大賽”由上海氣候周與聯合國訓練研究所(UNITAR)聯合主辦,上海氣候周青年委員會承辦,阿拉善SEE基金會與世界經濟論壇全球杰出青年上海社區提供戰略支持,首席媒體支持方為福布斯中國。與去年的首屆大賽相比,2025年度賽事的國際影響力進一步提升,共收到來自全球攝影師的1500余幅高質量作品,經過多輪專家評審,最終甄選出40組入圍佳作,其中海外參賽者占比超過25%。作為2025上海氣候周的重要亮點之一,大賽巡展首站已于4月22日“世界地球日”在上海植物園率先亮相,以“ReVouge 24 Hours”可持續時裝秀揭幕,并以藝術與自然交融的展覽及跨界對話收尾,獲得180余家媒體平臺報道,累計觸達近千萬人次,進一步擴大了公眾對氣候與可持續議題的關注度。

(上海氣候周執委會秘書處副秘書長兼青年委員會秘書長施怡然發言)

上海氣候周執委會秘書處副秘書長兼青年委員會秘書長施怡然女士擔任本次頒獎典禮主持,她簡要介紹了大賽主旨與系列活動進展,并特別指出,本屆展覽在設計與布展中全面采用環保可循環材料,以設計之美呼應自然之道,延續了大賽的可持續理念。

(上海氣候周亞太合作事務首席代表、青年委員會執行總干事王云昊致辭)

上海氣候周亞太合作事務首席代表、青年委員會執行總干事王云昊先生代表主辦方致辭,分享了上海氣候周及本次大賽的整體進展與愿景,對攝影師們的熱情參與與高質量創作表達感謝,并宣布2026年氣候與可持續攝影大賽將于明年1月阿布扎比可持續發展周期間正式啟動。

聯合國訓練研究所多邊外交司司長 Rabih El-Haddad 在致辭中表示,攝影不僅是藝術的表達,更是推動全球氣候行動的重要語言,以超越文字與國界的力量喚起共鳴,每一幅作品都提醒我們守護地球的共同責任。他強調,本次活動不僅是對藝術創意的肯定,更是對全球攜手應對氣候變化、共建可持續未來的再宣誓。

(上海氣候周?年委員會資深顧問,原文化部黨組副書記、副部?趙少華致辭)

上海氣候周?年委員會資深顧問,原文化部黨組副書記、副部?趙少華女士發表重要講話并為獲獎者頒獎。她對本次大賽的成功組織、執行與落地表示稱贊與祝賀,充分肯定了大賽在作品質量與國際影響力上的顯著提升,并寄語青年攝影師“以鏡頭表達關切、以影像傳遞希望”,以藝術之力為可持續未來注入更多信念與溫度。

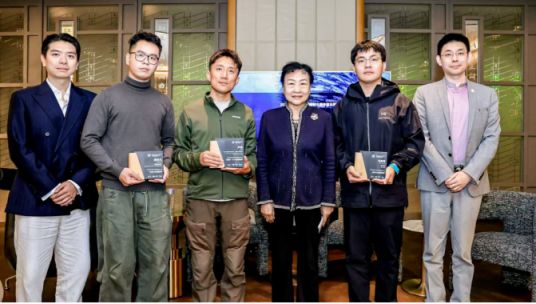

(2025氣候與可持續攝影大賽獲獎者合影)

隨后,她代表活動組委會宣布了獲獎者名單,并為4位獲獎攝影師頒獎。本年度大賽的獲獎作品包括:年度總冠軍、水下生物組冠軍蘆林的《水下攝影師與海浪風暴》與《海獅寶寶的微笑》、陸地生物組冠軍毛翰旻的《爭斗》、氣候行動組冠軍魏非凡的《城野共生》以及產業創新與基礎設施組冠軍張翼飛的《自然芯片》。

圓桌對話:鏡頭之外的應對氣候變化行動

世界經濟論壇全球杰出青年上海社區執委張程暢主持了以“鏡頭之外的應對氣候變化行動”為主題的圓桌對話。野生救援資深創意傳播經理李明珂女士介紹了組織如何通過“以傳播來保護”為核心理念,將保護議題帶入大眾視野,并引導公眾選擇更可持續的生活方式;PADI愛海洋中國區總裁樓彥女士從潛水社群出發,分享了PADI將潛水培訓與海洋環保教育相結合的實踐,推動數百萬潛水員成為“海洋倡導者”,帶動公眾廣泛參與海洋保護;北京市企業家環保基金會理事張樂女士則以“帶豹回家”專項基金為例,展示了基金會在生態修復與綠色創新方面的探索與成效。

CGTN新媒體記者趙晨辰主持了以“可持續商業模式創新”為主題的圓桌對話。王府中環總經理何龍源先生介紹了香港置地在城市更新與商業運營中秉持的長期主義理念,強調以綠色建筑和可持續管理引領高質量城市發展;塑愈RePlasTerial總經理趙暢女士分享了企業以再生塑料創新材料助力循環經濟的探索,倡導通過科技創新推動廢棄物資源化利用;稻草熊娛樂集團首席運營官翟芳女士則從文娛產業角度出發,闡述了企業如何以影視內容傳遞環保意識、以社會影響力激發公眾對可持續發展的關注與行動。

上海氣候周青年委員會委員、青年策展人蔣琛祺先生主持了以“當攝影聚焦可持續發展”為主題的圓桌對話,與獲獎攝影師共同探討作品背后的創作故事與靈感來源,帶領現場嘉賓走進鏡頭中的可持續世界,體會每幅影像所傳遞的理念與洞見。

與此同時,大賽巡展“萬物共生 SYMBIOSIS”北京站同期啟幕,為期七天。展覽以影像為媒,呈現冰川的消融與社區的重生,記錄人類與自然之間的張力與共生。青年攝影師以鏡頭表達關切、傳遞希望,讓海平面上升的數字與物種消逝的名錄化為鮮活的生命寓言。影像不僅是記錄,更是一種行動——喚醒公眾對自然的感知,也為可持續未來注入青年創造力與社會想象。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9